太鼓系アンサンブルを音楽的に演奏するには?

打楽器は叩けば音が出ますが、ただ叩いているだけだとドコドコ騒がしいだけのアンサンブルになってしまいます。

演奏者のテクニック・表現力はもちろんのことですが、太鼓のチューニングもとても重要です!

皮を張り変えなくても、チューニングを変えるだけで大きく印象が変えることができます♪

極端な話、どんなに上手に演奏しても、チューニングが悪ければイイ演奏には聞こえないかもしれません。

今回はマルチ・パーカッションのチューニングはどうするか?

大きな2つのポイントを紹介していきます!

音程のバランス

太鼓を複数組み合わせて使う場合、太鼓1つだけではチューニングを決められません。

全てそろえた状態でバランスを見て決めていきます。

また、低めのチューニングは皮が緩めになり、高めにチューニングすれば皮は張った状態になります。よって、音色も大きく変わります。

たたいた感触やテンションが変わる点にも注意しつつ、どうチューニングするか考えていきます。

音程差を整える

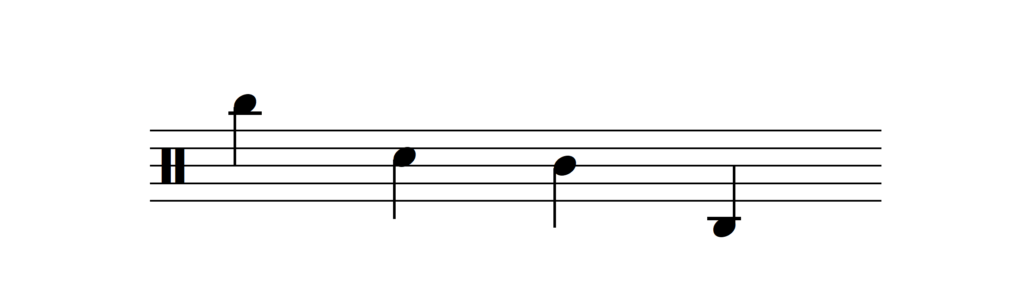

例えば4つの太鼓を使うとしましょう。

一番小さい太鼓から大きな太鼓へ順番に叩いていったとき、

こんな感じの音程になっていたりしませんか?

これだと2番目と3番目の太鼓の音程が近すぎて、聴いている人には区別がつきません。

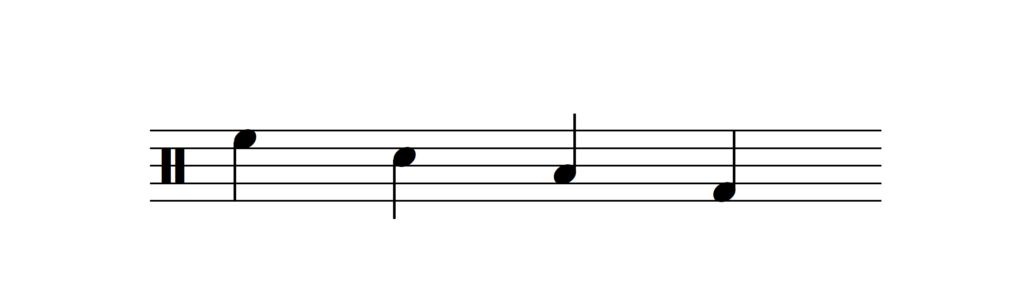

チューニングして4つの太鼓の音程差を揃えていき、4つの音の違いをハッキリ聞き取れるようにします。

これだけでも、スッキリ聞こえるようになります!

・太鼓もチューナーを使って音程を確認することが出来ます!だいたい3度ぐらい音程を離したい、といった時に役立ちます。

(ぴったり「Dの音!」とかに合わせる必要はないです)

チューニングの基本はこちら

実はシンプル!はじめての太鼓チューニング、失敗しない手順とコツ

実はシンプル!はじめての太鼓チューニング、失敗しない手順とコツ

音程の決め方は?

「音程差をそろえる」と書きましたが、全体的に高めにすることも低めにすることも出来ます。

迷った時はスコアを見ることをオススメします!

「どんな動きしているか」、アンサンブルの中で「どんな役割を持っているか」に注目してスコアを見てみます。

曲によってケースバイケースなので、いくつか例を挙げておきます。

・太鼓セットのパートが1つしかない場合

打楽器アンサンブルや管楽器とのアンサンブルで多いパターン。他の楽器とのバランスを考えます。

- 【例1】ティンパニが入っておらず自分より低い楽器は無いので、鍵盤楽器パートを低音で支えられるようなイメージを持ってチューニングする

- 【例2】全体的に軽快な雰囲気(もしくはテンションアゲアゲ)の曲なので、高めにチューニングする

- 【例3】ダイナミックな動きをすることが多いので、なるべく音程差を広げて、高い音から低い音まで広い音域にチューニングする

etc.

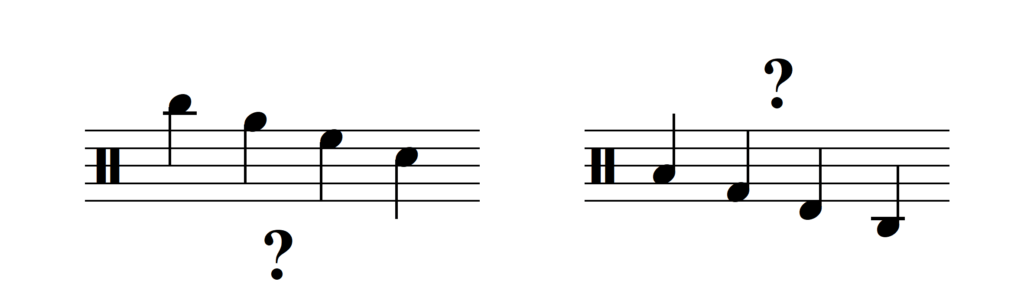

・太鼓セットのパートが2つある場合

打楽器アンサンブルにありがちなパターン。2つの似たパートをどう位置付けるか考えます。

- 【例1】全体的に音域高めのパート、全体的に音域低めのパートで2パートの区別がハッキリつくようにする

- 【例2】2パートとも同じような音域にするが、個々の太鼓のピッチがかぶらないようにチューニングする(似ているけど2パートの区別をつける)

- 【例3】2パートともほぼ同じピッチにチューニングして、どっちがやっているか分からないようにする

etc.

自分が「どう聴かせたいか」「どう表現したいか」を大切にしてみましょう。

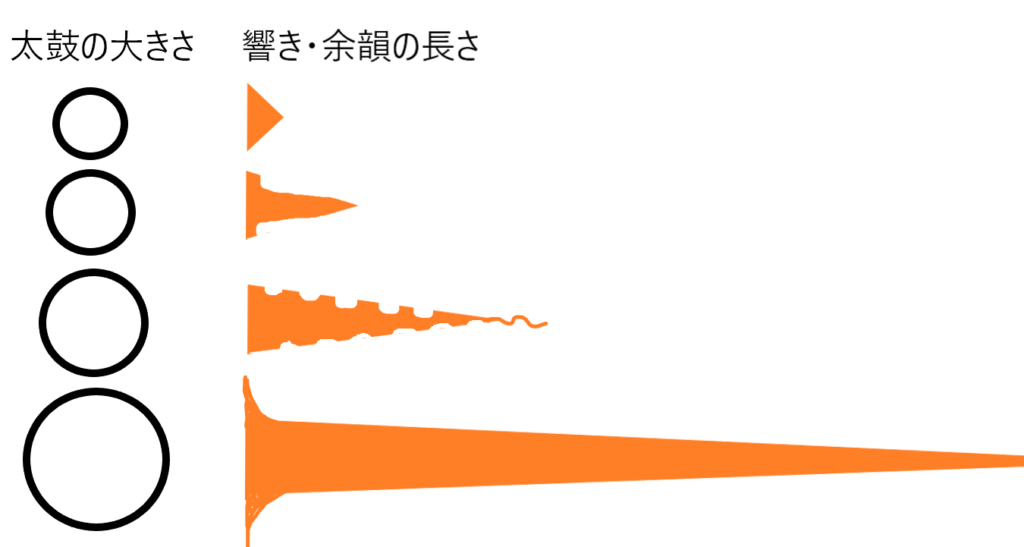

響き、余韻のバランス

ここでは

- 余韻の長さ=叩いたあと残る音の長さ(減衰の速さ)

- 響き=叩いたあと残る音の様子(高い倍音が最後まで残る、残った音が波打っているなど)

として説明していきます。

響き・余韻の長さをそろえる

楽器が変われば響きは変わりますが、なるべく響きと余韻の長さをそろえていきます。

高めにチューニングして皮が張っていると余韻は短く、緩めだと長くなります。

皮が張っていると強弱をつけにくい硬い音に、緩いと音の輪郭がぼやける場合があります。

個々の太鼓にはチューニングできる音程(張り具合)の限度もあるので、何を優先するか考えながらバランスをとっていきます。

全体的にアタックをやわらげたいとき

トムトムのアタック音がキツすぎる!スティックにひと細工して和らげる方法

トムトムのアタック音がキツすぎる!スティックにひと細工して和らげる方法

・表裏のバランス

両面に皮が付いている楽器の場合、響きに直結してきます。

(両面の太鼓は「ダブル」、片面は「シングル」と言うとかっこいい。笑)

チューニングになれないうちは、表裏同じピッチにしておけば大丈夫です。

表を少し高くしたり、裏を少し高くしてもイイ音になったりします。

是非色々試してみてください…!

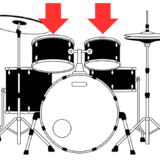

・ドラムセットのトムトムとフロアトム

ドラムセットのトムトムとフロアトムを「3つのトムトム」として使う場合はフロアトムだけ余韻が長くなりがちなので注意します。

2つのトムトムを張りすぎていたり、フロアトムを緩めにチューニングしていると「3つのトムトム」としては聞こえてきません。

フロアトムとしての音が求められていないときは、2つのトムトムに近づけてチューニングするようにします。

ドラムセットとして使う時とは別に、チューニングを変えましょう!

ミュートも使う

響きや余韻のコントロールにはミュートも大活躍します!

ドラムセットのトムトムとフロアトムを「3つのトムトム」として使う場合、余韻が長いフロアトムを調整するためにはミュートが必要になってくるかもしれません。

トムトムにバスドラムを組み合わせる時も、低音の太鼓になるほど余韻が長くなってしまい、広いホールでは他の楽器をかき消してしまう場合もあります。

組み合わせて使う時は基本的にバスドラムのミュートは必要です。

ミュートをする・しないはもちろん、どのぐらいミュートするか、どうやってミュートするか工夫することができます。

太鼓セットを組んでゆっくり順番に叩いてみたり、離れた位置から人に聴いてもらうなどして響きや余韻を調節することをオススメします!

ミュートについて詳しくはこちら

ミュート=弱音とは限らない!~素晴らしき打楽器ミュートの世界

ミュート=弱音とは限らない!~素晴らしき打楽器ミュートの世界

ボンゴ・コンガ

ボンゴ・コンガもチューニングできます!

ある程度皮を張った方が、跳ね返りが強くなり叩きやすく、音もハッキリくっきり聞こえるようになります。

ただし、ボンゴ・コンガはトムトムやスネアよりも厚い皮でできているので、予想以上にパワーがあります。

そのため、他の太鼓と同じように叩いているとボンゴの音ばかり聞こえてしまう場合も…!!

これはまた今度、太鼓系セットの演奏テクニックの記事で触れてきたいと思います。

他の楽器とのバランスを考えながらチューニングしていきましょう!

演奏時は強めに張ってピッチを高く、しまう時にはベロンベロンにならない程度にゆるめます。張っぱなしにご注意!

ボンゴのチューニングはこちらで触れています

まとめ

- 音程差を整える

- スコアを見て音程を考える

- 響き・余韻の長さをそろえる

- ミュートを工夫しよう!

チューニングにもこだわって、説得力のある演奏を目指しましょう!

それでは、また!

スネア・トムトム・コンガetc.皮(ヘッド)交換・張り替え、楽器別サイズとおすすめヘッド

スネア・トムトム・コンガetc.皮(ヘッド)交換・張り替え、楽器別サイズとおすすめヘッド おすすめメンテナンス本3冊!

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら