「拍子感」のみならず、

「ビート感」や「テンポ感」「リズム感」など似たような言葉が色々と使われていると思います。

先生や学校によって言葉の意味合いも違っていたり。

環境が違えば言葉の意味合いも変わってきて当然、

ましてや日本語と外国語を混ぜて使っているんだから言葉の意味・内容が噛み合わなくて当然です。

いずれにせよ、

「拍子感」やら「ビート感」やら「テンポ感」「リズム感」は無いより有ったほうが良い!ということでしょう。

今回は「拍子」が相手に、そして自分にも伝わるように演奏する方法を考えていきましょう!

以下「強拍」「弱拍」という言葉を使っていきますので、「何それ?」という方は先に調べておいてくださいね!

弱拍から強拍へのエネルギー

「強拍・弱拍」というのは音量の強弱ではなく、軽重のイメージです。

ですので、必ずしも強拍の音が大きくなる…とは限りません。

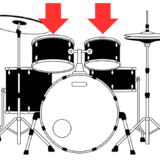

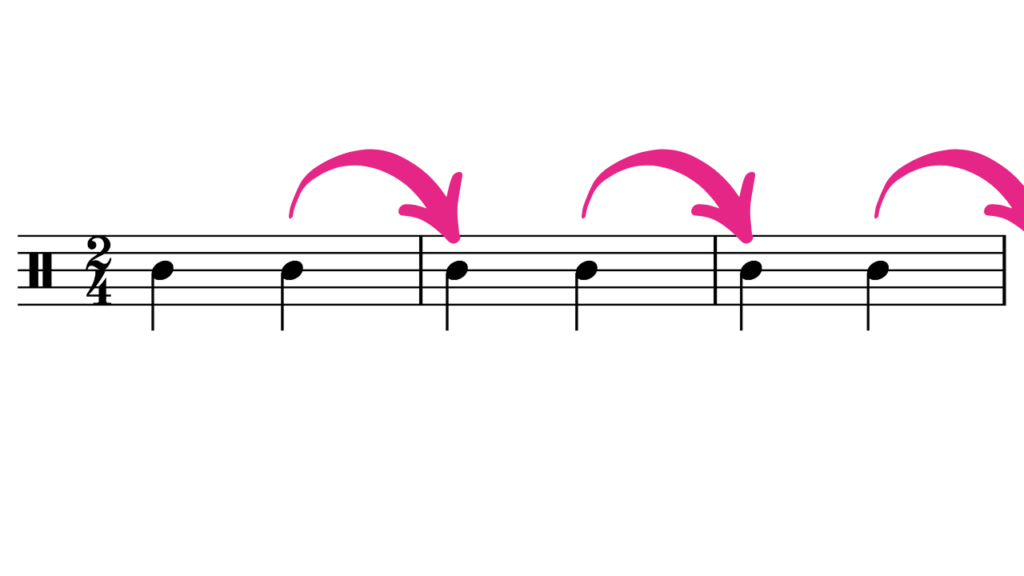

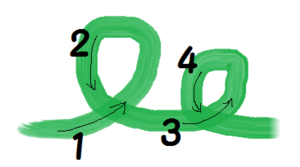

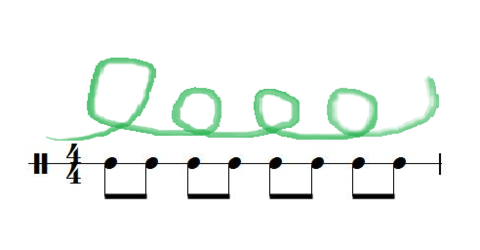

下の図のように、2拍子の場合は2拍目から1拍目に向かって小節線を越える感覚が大切です。

2拍目で飛び上がり、1拍目で着地するイメージです。

2拍目で息を吸い、1拍目で息を吐く、でもとらえやすいです。

動物の心臓が動き続けているように、一般的な音楽は常に拍子が脈打っている上で様々なリズムやメロディが展開していきます。

拍子感がつかめるようになると、演奏のテンポやリズムが安定します。

また、リズミカルな演奏にも繋がります!(拍があっての「リズム」)

拍子感をつかむトレーニング

やりやすいテンポで2拍子、3拍子、4拍子、時々5拍子や7拍子など是非いろいろな拍子でやってみてください。

4回繰り返す、8回繰り返すなど回数を決めてやってみるのもおすすめです。

また、以下のトレーニングを練習している曲やよく知っている曲を歌いながらやるのも効果的です。

1.トンパ

1人ver.

座った状態で、強拍は手拍子・弱拍はももを叩きます。

拍子を声でカウントしながらやると、より理解しやすくなります。

声でカウントするときは歯切れよく!

2人ver.

2人組で向かい合って、強拍は相手と両手でハイタッチ・弱拍は自分で手拍子します。

こちらも拍子を声でカウントしながらやると、より理解しやすくなります。

相手とテンポ・拍子感を共有しないと上手くできません。軽くボールを弾ませるような感覚でアンサンブルしてみてください。

2.1拍目だけ進む

4拍子から始めるとやりやすいです。

慣れてきたら2拍子3拍子にチャレンジしてみてください。

1拍目で右足で一歩前に出る

↓

2拍目で左足も右足と同じ位置へ

↓

3拍目は右足でその場で足踏み

↓

4拍目は左足でその場で足踏み

↓

1拍目で右足で一歩前に出る

こちらも拍子を声でカウントしながらやるとより理解しやすくなります。

4拍子から始めてしばらく繰り返したのち最終拍(4拍目)で「3!」と言ったら次の小節から3拍子に切り替えます。3拍子の場合も最終拍(3拍目)で「2!」と言ったら次の小節から2拍子に切り替える…といった感じで、拍子をミックスした練習も可能です。こうすることで、集中力を高め瞬時に判断する力を高めるトレーニングもできます。

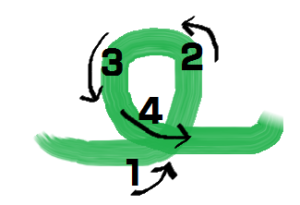

3.円運動でリズミカルに

拍子感を出すためには円運動を意識する方法もオススメです!

大縄跳びの大きな縄を回す時の感覚を思い出してください。

縄が下りてきたらちょっと勢いがついて、

縄が上に上がったら力を抜いていると思います。

試しに回すつもりで手で机をたたいたり、手拍子でやってみてください。

1小節で1回転ver.

1小節で1回転する感覚で回してみてください。

1拍目で勢いをつけて、

4拍目は次の1拍目の準備をします。

ただ等速で1回転する動きと比べると、かなり違うはずです。

4拍子は

強・弱・中強・弱

と、2拍子を倍にしたものと考えることもできますよね。

強拍は大きな円、中強は小さめの円で対応できます。

ゆっくりな4拍子はこっちの方がやりやすいかもしれません。

1拍で1回転ver.

次は1拍を1回しで考えてみましょう。

今度は大縄跳びというよりも一人縄跳びのイメージですね。

手で円運動をしながら3連符や十六分音符を歌ってもみると、なんだかリズミカルになってくると思います。

「1拍は1小節の縮図」と言えます!

慣れてきたら拍子をカウントしたり曲を歌いながらやってみると、拍子感が身についてきます。

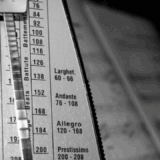

テンポキープ力を磨くメトロノーム活用術

テンポキープ力を磨くメトロノーム活用術  ただの四分音符でもノリよくリズミカルに演奏する方法とは?

ただの四分音符でもノリよくリズミカルに演奏する方法とは?  【目からウロコ】退屈しない基礎練習アイデア〜今磨くのはリズム?たたき方?

【目からウロコ】退屈しない基礎練習アイデア〜今磨くのはリズム?たたき方? おわりに

拍、ビートというのは、まるで生き物。

常に弾んで、弾んで進んでいく、

拍やビート、リズムのお手本って、日常に溢れていると思います。

自分の鼓動、

深呼吸をするとき、

ラジオ体操をするとき、

ブランコで遊ぶ子ども、

踏切を通り過ぎる電車、

首を動かしながら歩くハト・・・

大きく考えれば陽が登って暮れる24時間、春夏秋冬の一年間…などなど。

生きとし生けるもの、全てがリズムを刻んでいますね。

ぜひ普段の生活と音楽を結びつけてみてください。

皆さんが山ほどの新しい発見や演奏のヒントを見つけられることを、

そしてより一層、音楽を好きに、楽しく打ち込めるものとなることを心より願っております!

それでは、また!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら