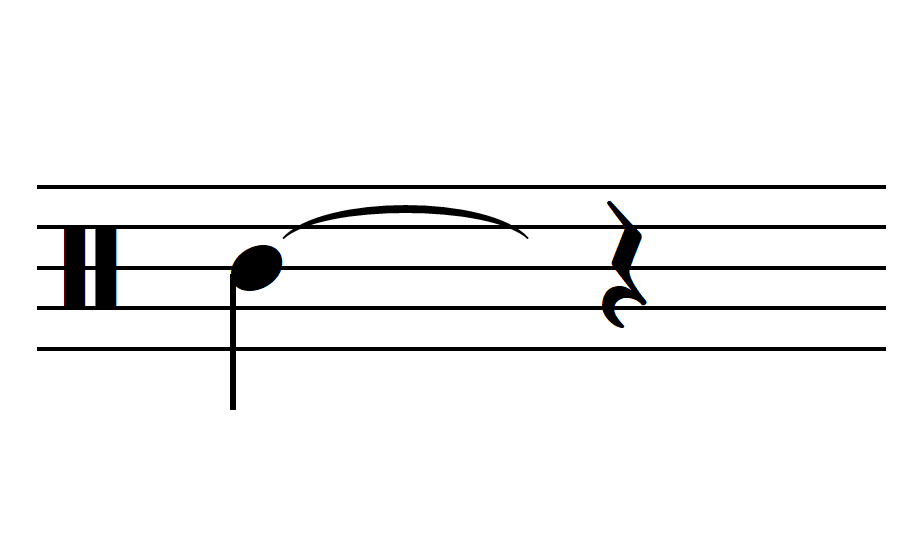

打楽器の楽譜に出てくる「繋がっていないタイ」

見かけたことはありませんか?

実はこれ、単なる汚れでもミスでもなく作曲者からの大切なメッセージなんです!

響きを残す記号

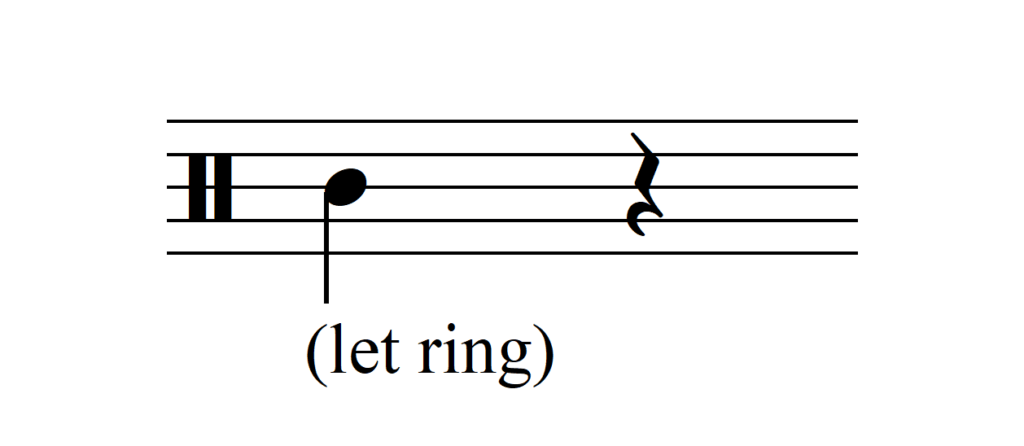

このタイみたいな記号がついていたら四分休符の部分で響きを止めずに、鳴らしっぱなしにします。

トライアングルやシンバルの楽譜で「Let ring」(レット リング)、「l.v.」(レット ビブレイトlet vibrate)と文字で書かれる場合もあります。

let=させる

ring=鳴る、鳴らす、打ち鳴らす

ということで響かせたままにする意味があります。

この記事ではこの繋がっていないタイを「レットリング記号」と呼ぶことにします。

何故こんな書き方なのか

なぜ二分音符で書かないのか。

理由の一つとして「あくまで音価は四分音符として叩いてほしい」が考えられます。

(音価=音の長さ)

二分音符で書かれていたら、2拍分積極的に伸ばす。鳴らす。

このレットリング記号で書かれて休符が続いている場合は、あくまで四分音符の音価として叩いて、響きだけを残します。

積極的に2拍めまでは鳴らさない。

特に何も書いていなければ「何拍目には止めなくてはならない!」ということはなく、自然に任せる。

自然に余韻が残っているイメージで書かれている場合が多いです。

大きなホールで演奏したときのような響きを感じながら、演奏してみるといいかもしれません。

反対の言葉もある

dampen(damp.) ダンペン

choke チョーク

secco(sec.) セッコ

響かせるの反対で「音を素早く止める」意味の言葉もあります。

ちなみにイタリア語の「セッコ」は英語で言う「ドライ(dry=乾燥している)」です。イメージしやすいですね。

シンバルの楽譜によく出てきます

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

まとめ

Let ringレット リング→鳴らしたまま

l.v.レット ビブレイト→鳴らしたまま

dampen(damp.)ダンペン→素早く止める

chokeチョーク→素早く止める

secco(sec.)セッコ→素早く止める

そして、音符についた繋がっていないタイは響かせる記号。ということでした!

それでは、また!

響きや余韻にこだわろう!

実は打楽器もリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

実は打楽器もリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

そもそも響き?何それ?と思った人はこちら

知っておきたい楽器の響きと脱力と振動の関係

知っておきたい楽器の響きと脱力と振動の関係

響きを手でつかむ方法!?

初心者もできる「響く」感覚をつかむ方法4つ

初心者もできる「響く」感覚をつかむ方法4つ