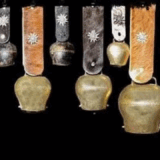

元々は放牧する家畜の首に付けていたベルです。

音楽の授業や吹奏楽、ポップスなどで使われる黒くて四角っぽいカウベルは、主にヨーロッパ大陸での放牧に使われていたカウベルが中南米に渡り、演奏に使うための「楽器」として改良されていったものです。

cowbell, C.Bell

Kuhglocke, Almgrloche, Herdenglocke【独】

sonnaille, cloche a vache【仏】

campanaccioi【伊】

カウベルは、元来アルプスなどの山岳地帯に遊牧する、牛(家畜)がつけているベルのことだが、これを楽器用として改良し、ラテン・アメリカ(中南米諸国)音楽の興隆とともに発達した。しかし、現在では音楽の内容によって、元来のものと改良されたものと両方が用いられている。

楽器用のものは、長さ4㎝~25㎝ぐらいまであり、音質は明るく鋭い。奏法はホルダーに取り付けたり、手に持って、小太鼓のスティックまたはクラベスに似た太いスティックで打つ。手に持った場合は、手の内側を楽器にあてて、ミュートして音色を加減することができる。

元来の家畜用のものは、笙は3㎝ぐらいから、大は両手で抱えるぐらいのものまであり、なかには玉がぶら下がっている。いわゆる振鈴(しんれい)である。音色は改良型より、やや暗く鈍い。これも、形はそのままで、楽器としてつくられたものもあり、一定の音高を持ったものもある。リヒャルト・シュトラウスは<アルプス交響曲>(1915)のなかでこれを用い、高原ののどかな雰囲気をかもしだしている。フランス語の古語でclare(クラール)はカウベルのことをいい、クラリーヌclarineはその小さなものを意味する。またスペイン語のesquilon(エスキロン)は大鈴のことだが、家畜用のベルのことをいうこともある。【網代景介・岡田知之共著「新版 打楽器事典」1981年】

LP(ラテン・パーカッション)

PLAYWOOD(プレイウッド)

Pearl(パール)

ほか

カウベルの基本~持ち方・たたき方・ミュート・スタンド・バチについて【写真付きで解説】

カウベルの基本~持ち方・たたき方・ミュート・スタンド・バチについて【写真付きで解説】