「打楽器のセッティングにルールってあるのかな…?」

「こんな置き方しても大丈夫かな…?」

曲によって使う楽器が変わるので、セッティングに悩む方も多いと思います。

ということで、打楽器のセッティングの基本について書いていきます!

指揮者から見て左側が「下手(しもて)」、右側が「上手(かみて)」です。

「低音が上手(じょうず)」「トロンボーンが上手(じょうず)」など指揮者から見て右側のパートを当てはめると覚えやすいです!

セッティングの大原則

- 太鼓類は奥に、鍵盤打楽器は手前に

- 似た役割の楽器は近くに

- 演奏しやすく音が良ければわりと何でもOK

太鼓類は奥に、鍵盤打楽器は手前に

楽器そのものの音量が関係しています。

吹奏楽の場合、音の大きな金管楽器は奥・木管楽器が手前になっています。

パーカッションの場合、比較的音量が大きい太鼓類は奥に置くことが多いです。

太鼓に比べて鍵盤打楽器は音量が出ないので、手前側に置くことが多いです。

似た役割の楽器は近くに

無駄に距離を離さず、同じ動きをしている楽器とアンサンブルしやすくセッティングします。

鍵盤打楽器は高い音の管楽器と一緒に動いていることが多いため、なるべく木管楽器やコルネットの近くに置きます。

行進曲などでテンポの要となるバスドラム・合わせシンバル・スネアドラムは近くにセッティングします。

が、あくまで原則なので移動や他楽器との兼ね合いで難しい場合は気にしなくて大丈夫です。

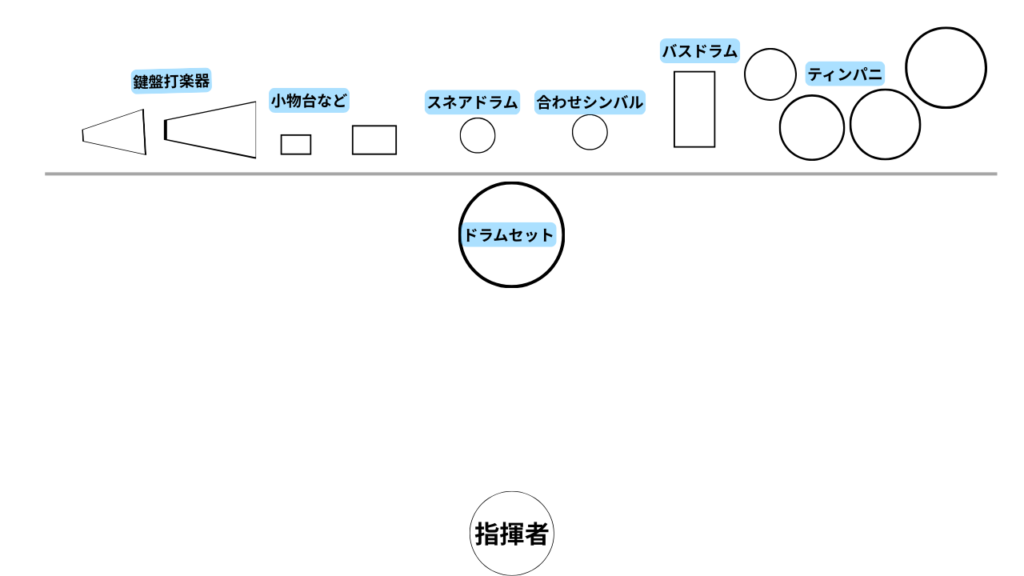

ドラムセットはバンド全体の要(かなめ)になるので、指揮者とのコンタクトも取りやすい舞台中央に置くこともあります。

エレキベースがある場合はその近くに置くこともあります。

演奏しやすく音が良ければわりと何でもOK

「太鼓類は奥に、鍵盤打楽器は手前に」「似た役割の楽器は近くに」と解説してきましたが、演奏しやすく(=楽器移動しやすい、指揮が見やすい)、バランス良く音が聞こえていればOKです。

ややこしいルールはないので、ぜひ頭をやわらかくしてセッティングを考えてもらえたら幸いです。

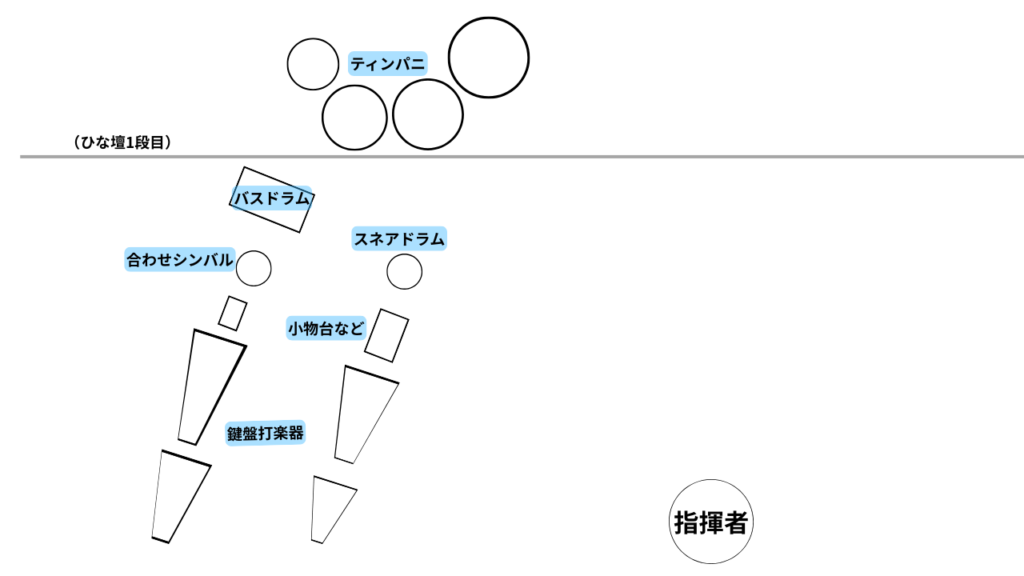

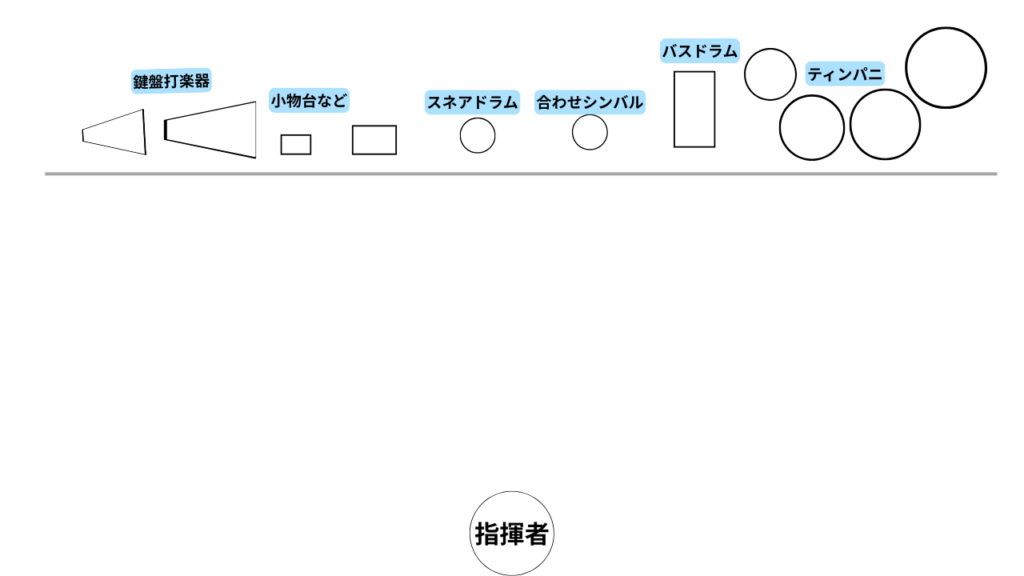

下手側セッティング例

- 太鼓系は奥へ、鍵盤系は手前へ

- 指揮者から見てバスドラムの左に合わせシンバル、すぐそばにスネアドラム

- ティンパニはひな壇にのせなくてもOK

太鼓系は奥へ、鍵盤系は手前へ

図のとおりティンパニやバスドラムは奥、鍵盤楽器を手前にセッティングします。

バスドラム・シンバル・スネアドラムは近くに

シンバルとバスドラムは切っても切れない「ニコイチ」です。

指揮者から見てバスドラムの左に合わせシンバルが来るようにします。

スネアドラムは横に並ぶか、バスドラムと合わせシンバルの前におきます。

合わせシンバルを使わない場合は、バスドラムとスネアが横並びになると演奏しやすいです。

サスペンデッドシンバルの位置は特に理由が無ければ合わせシンバルの隣にしておきましょう。

演奏に差が出る打楽器アンサンブル・セッティングのポイント3つ

演奏に差が出る打楽器アンサンブル・セッティングのポイント3つ

鍵盤楽器は高音楽器の近くに

この楽器は前列に、などのルールは特にありません。

ビブラフォンとグロッケンの出番が多いから前列、シロフォンは出番少ないから後列、などもOKです。

コンサートチャイムは列に並べるように置いてもOKです。

ティンパニの位置

楽器が少ない場合や掛け持ちで演奏する場合など、ティンパニはひな壇に上げなくてもOKです。

3台しか使わないなら3台でOKです。

2台、3台しか使わない場合は「いい音が鳴るサイズ」のティンパニを選んで使ってOKです。

(23インチ(S)と29インチ(M)の組み合わせなど、1サイズとばしてもOK!)

マレットスタンドが無い場合は、マレットを置くイスも忘れずに!

知ってると得する!打楽器スタンド類を効率よく運搬する方法【動画つき】

知ってると得する!打楽器スタンド類を効率よく運搬する方法【動画つき】

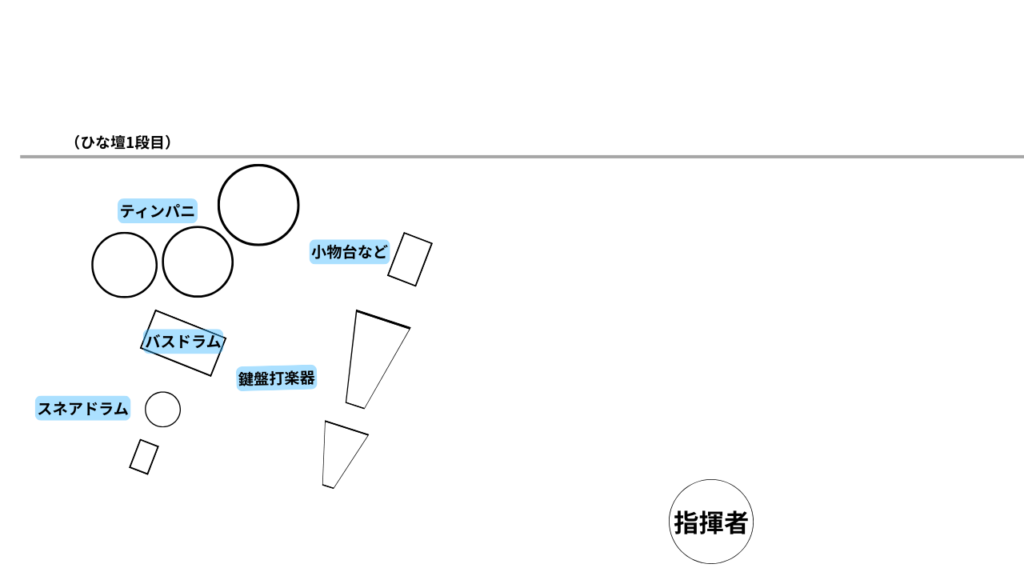

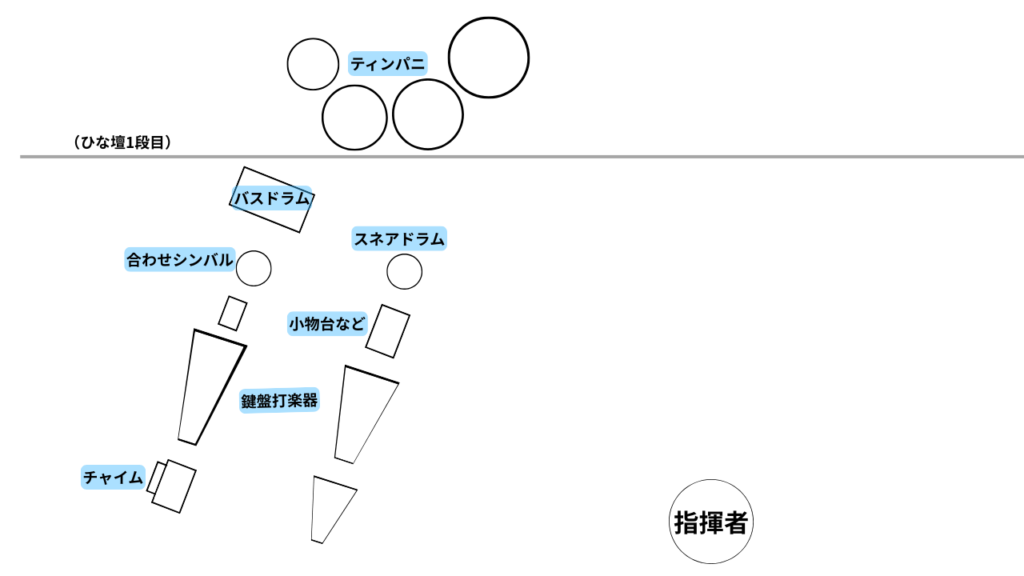

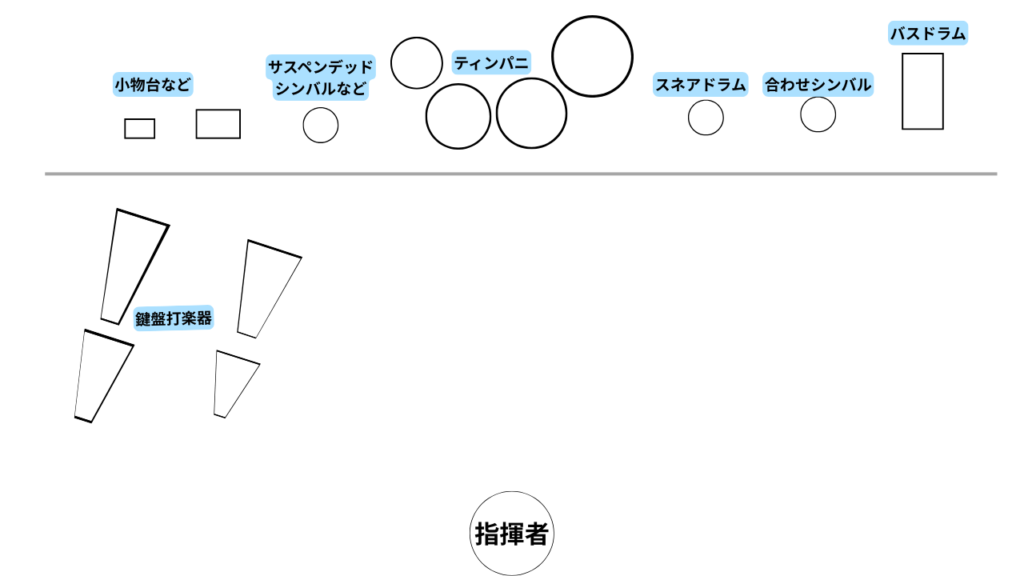

最後列セッティング例

- 太鼓系は奥へ、鍵盤系は下手側へ

- 指揮者から見て右から順にバスドラム、合わせシンバル、スネアドラム

- 鍵盤打楽器は最後列でも下手側でもOK

太鼓系は奥へ、鍵盤系は下手側へ

鍵盤楽器が多い場合はひな壇にのせなくても大丈夫です。

特に並び順はないですが、似た動きをしているパートを隣にするとアンサンブルしやすくなります。

(鉄琴が前列、木琴が後列など)

バスドラム・シンバル・スネアドラムは近くに

シンバルとバスドラムは切っても切れない「ニコイチ」です。

指揮者から見てバスドラムの左に合わせシンバル、スネアドラムと並ぶようにします。

合わせシンバルを使わない場合は、バスドラムとスネアドラムで並ぶと演奏しやすいです。

サスペンデッドシンバルの位置は特に理由が無ければ合わせシンバルの隣にしておきましょう。

演奏に差が出る打楽器アンサンブル・セッティングのポイント3つ

演奏に差が出る打楽器アンサンブル・セッティングのポイント3つ

バスドラムは上手側に

バスドラム演奏者が小学生など身体が小さい場合は、楽器に身体が隠れてしまうため左側(楽器側)とアンサンブルしにくいです。

最後列セッティング図3枚目のように、バスドラムは指揮者から見て舞台右側へ置くと安心です。

マレットスタンドが無い場合はバスドラムのマレットを置くイスも忘れずに!

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

ティンパニは中央または上手側に

チューバなど低音楽器と近いほうがアンサンブルしやすく、音も混ぜやすいです。

また「第2の指揮者」と言われるほどティンパニは重要な役割を持っています。

そのため、中央に置かれることも多いです。

楽器を掛け持ちする場合や、ティンパニをあまり使わない場合は移動しやすい位置に置きましょう。

おわりに

以上、打楽器のセッティングの基本についてでした!

吹奏楽・金管バンドの編成に関わらず、アンサンブルのセッティングなどにも応用していただければ幸いです。

それでは、また!

便利で快適なサイズ感!小さめパーカッションテーブル/マレットスタンド/小物台11選【1万円以下】

便利で快適なサイズ感!小さめパーカッションテーブル/マレットスタンド/小物台11選【1万円以下】

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら