こんにちは!打楽器の吉岡です。

サスペンデッドシンバル、どうやって音色変えればいいの?

ということで今回は、たたく位置やバチによる音色の変化を動画も交えつつ解説していきます。

音楽に合わせた音色選びのヒントになれば幸いです!

ちなみに高校の吹奏楽部ではサスペンデッドシンバルは「サスぺ」と呼ばれていました。笑

ロール編はこちら

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

合わせシンバルはこちら

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

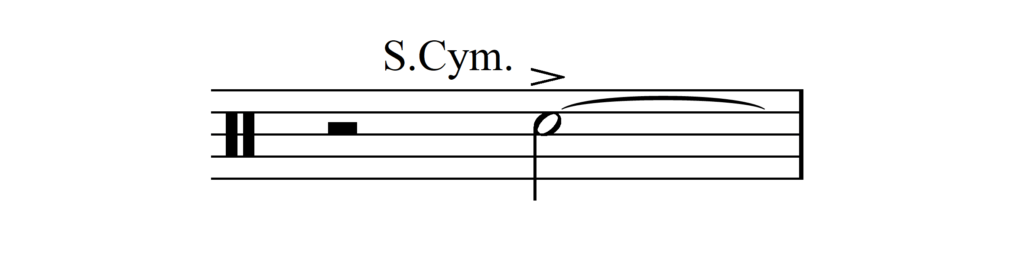

楽譜のこと

「サスペンデッド・シンバル」略して「サッシン」と呼ばれるのが一般的かと思いますが、外国の楽譜や古い楽譜だといろいろな表記が使われています。

- サスペンデッド・シンバル(suspended cymbal/S.Cym./Sus.Cym./Susp.)

- 吊るしシンバル

- ペーパー・シンバル(paper cymbal 英語)

ちなみに2枚で使う合わせシンバルの表記も色々あります。

- クラッシュ・シンバル(crash cymbals)

- 合わせシンバル

- ハンド・シンバル(hand cymbals)

- ベッケン(Beckenドイツ語)

- ピアッティ(Piattiイタリア語)など

バチの指定がある場合

- スティック

- 鍵盤打楽器のマレット

- ティンパニのマレット

- トライアングルのビーター(ばち)

などがよく出てきます。

マレットの場合、1本だけでたたくこともあれば2本使ってたたくこともできます。

2本同時の場合は たたく位置を変えて音色を混ぜることも出来ます。(後ほど説明)

片手しか使えない!だけど大きな音量が必要!

という時は鍵盤楽器の4本マレットの要領で、片手に2本マレットを持って叩くこともあります。

バチの指定が無い場合

指定がなければ音楽に合ったものを選びます。

- スティック

- 鍵盤打楽器のマレット

- ティンパニのマレット

から基本選びます。

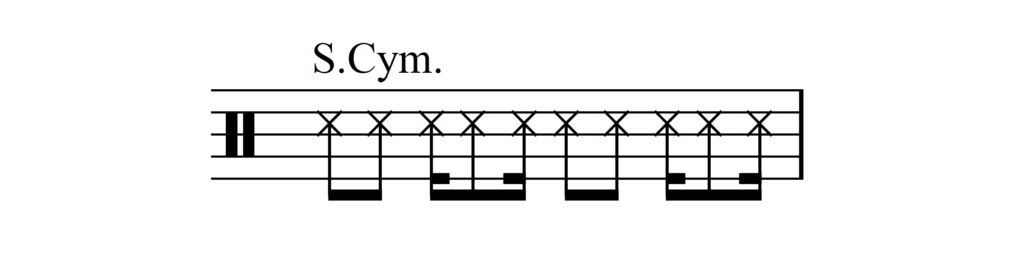

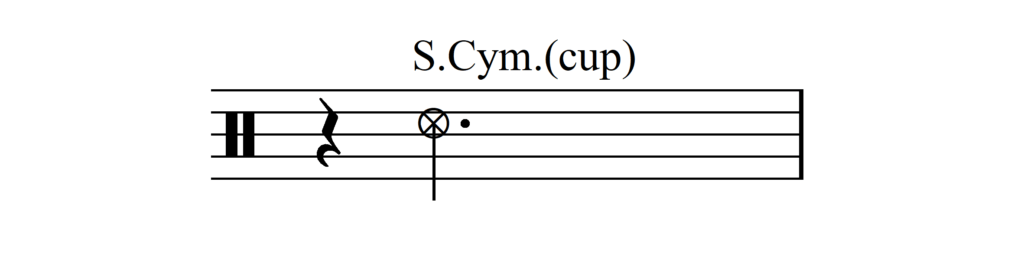

「譜例1」のようにリズムを刻む楽譜ならスティックが向いています。

「譜例2」のような楽譜のときは、スティックか?マレットか?

前後でロールしているならマレットを想定している可能性が高いですが…。

音楽の雰囲気に合わせて選んでみてください。

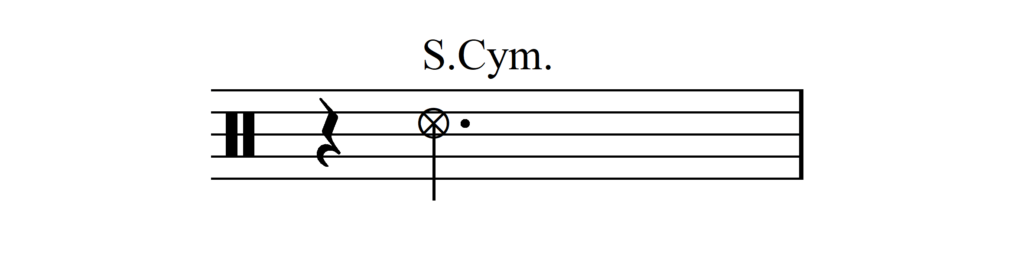

〇+

音符の上にOと+が付いていることもあります。

トライアングルのオープン&クローズと同じで、

〇…普通に叩く

+…止めて叩く

です。

音のリリースが大切

たたいたらおしまい!

ではなく、特に金属打楽器は音の処理(リリース)が大切です。

たたいた後も音楽は続いています。

何拍伸ばすのか、すぐ止めるのか、伸ばしっぱなしにするのか。

休符があれば音を止めることになりますが、特に音を短く止める指示にはチョーク(Choke)、ダンプ(Damp)、セッコ(Secco)などが使われるので覚えておくと便利です。

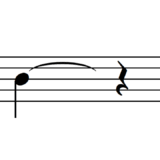

伸ばしっぱなしの場合はレットリング(Let ring)や、レットビブレイト(let vibrate、省略形はl.v.)、「譜例3」のタイのような記号が使われます。

(音符の後にすぐ休符があっても伸ばします)

レットリングについて詳しくはコチラ

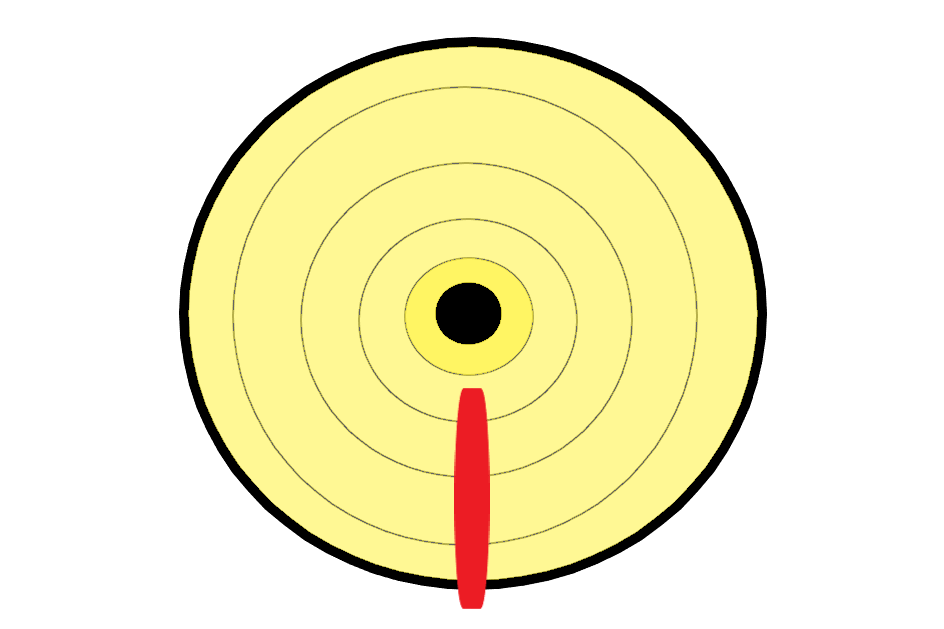

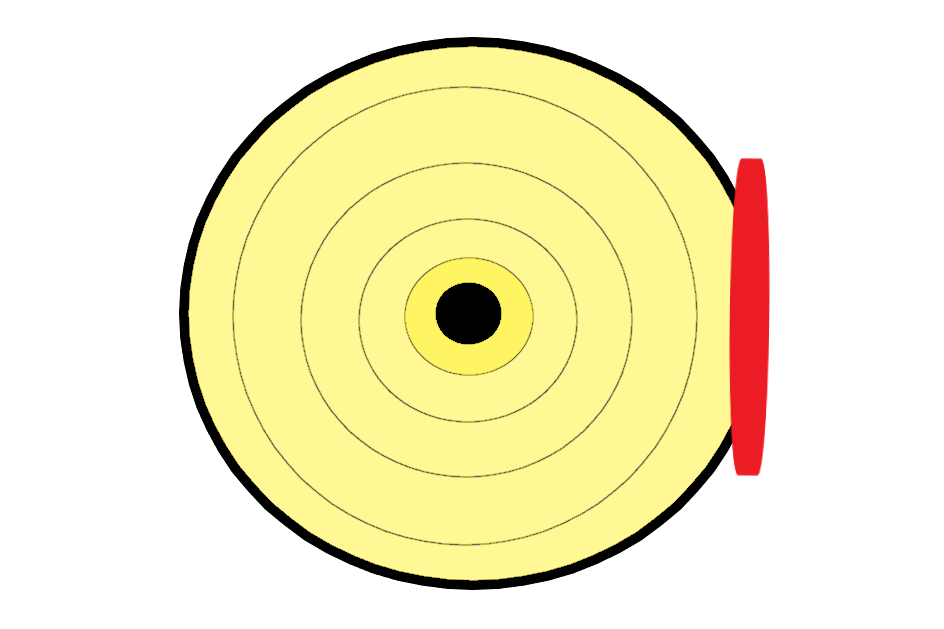

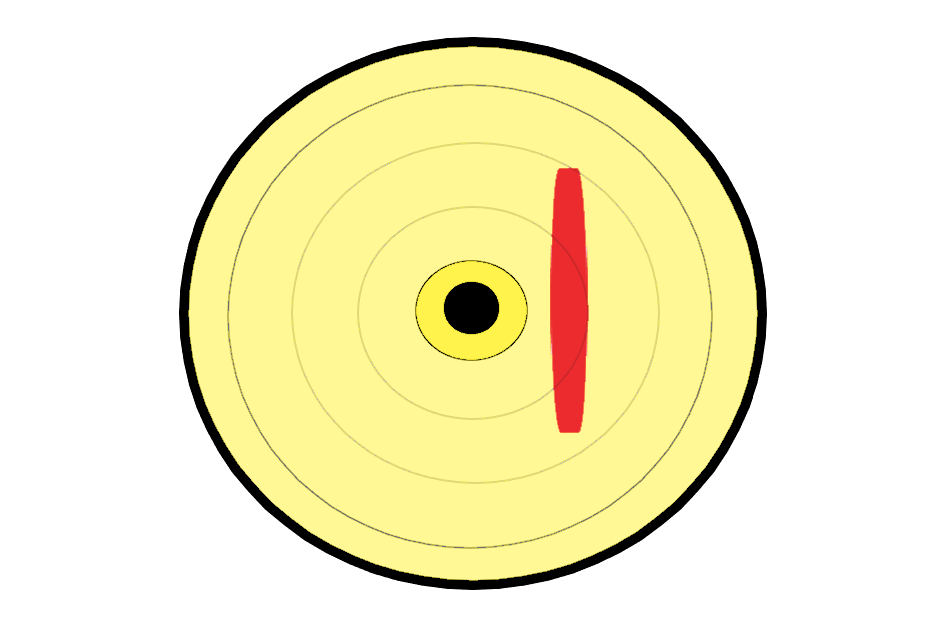

たたく位置・角度を使い分ける!

たたく位置で音色が大きく変わります。

シンバルの音色は大まかに言えば「アタック」と「倍音」の組み合わせで変化させることができます。

また、バチを握りしめてしまうといい音がしません。

ボールペンや鉛筆でよくやる「ほら~曲がって見えるゥ~」の力加減や、小指と薬指中心でばちを持ってたたいてみると、うまく振動している感覚をつかめると思います。

小指と薬指中心に持つ方法はこちらを参考に!

動画で聴き比べ・スティック編

シンバルはたたく位置によって音色が変わってきます。

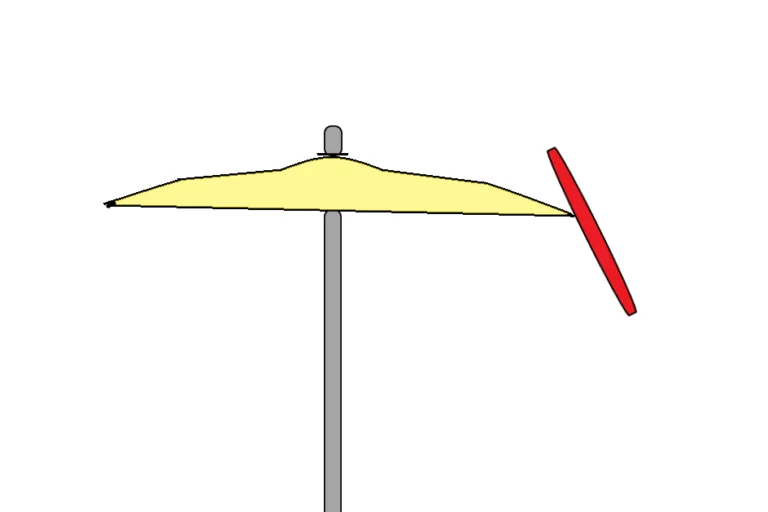

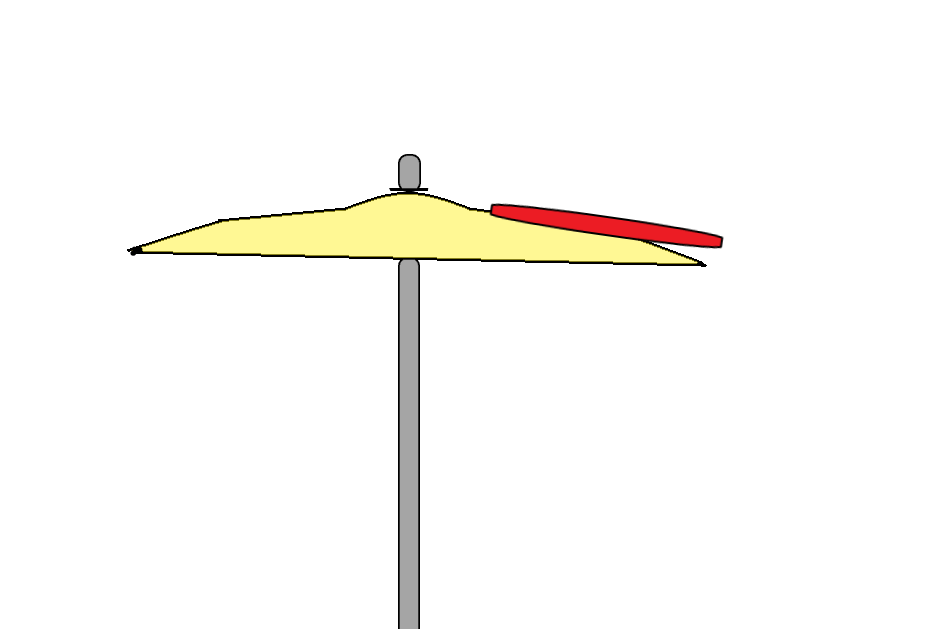

下の「動画1」ではスティックのチップで「カップ」「内側~中間(ボウ)」「外側(エッジ)」を単独で叩いた場合と、スティックのショルダー部分を使ってシンバルを打った時の音色を紹介しています。

以下の画像は「動画1」で公判で紹介した「面」で打つ違いを、シンバルを上から・横から見たバージョンです。

動画で聴き比べ・マレット編

下の「動画2」ではマレットを使って、たたく位置で変わる音色を紹介しています。

スティックを使った時に比べて、アタックや音色が大きく変わります。

スティックを使った時のアクセントや響きとまた違った印象になります。

音色の正体は倍音

「音」というのは何種類も倍音が混ざった状態で私たちの耳に聞こえています。

この混ざり具合で「音色」が決まってきます。

- 高い音だけ鳴っている

- 低い音だけ鳴っている

- 高い音も低い音も鳴っている

単純にこれだけでも、印象の異なる3種類の音色を作ることができます!

外側(エッジ)

低めの音、柔らかい、暗い、あたたかい、余韻長い、ゆるやかなアタック(音の立ち上がり遅)

外側に行くほど高い音が聞こえなくなり、音の輪郭がぼやけていきます。

中間(ボウ)

高めの音、くっきり、かたい、明るい、冷たい、余韻みじかい、すっきり、鋭いアタック(音の立ち上がり速)

内側に行くほど高い音が強くなり、キツイ音になります。

細かいリズムをたたく時は、このあたりが向いています。

カップ

基本的に指定がある時のみ使います。

余韻の短い、甲高い音が出ます。

まとめ

- 音の処理にこだわろう!

- 叩く位置を色々試してみよう!

- 音色つくりは「アタック」と「倍音」で考えよう!

誰でもたたけば音が出る打楽器ですが、シンプルな楽器こそこだわっていきたいですね

それでは、また!

C.Cymの持ち方4種類、どれ使う?

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら