こんにちは!

音楽のミステリーハンター(自称)吉岡です。

骨で作られた楽器と聞くと不気味な感じがしますよね。

呪いの楽器…?と思いきや、そうでもなかったりします。

今回はがっつり「骨!!」な代表的な楽器を紹介していきいますね!

骨も立派な素材

「骨」は私たちの祖先にとっては身近な素材でした。

楽器のはじまりは、古くは人類の祖先とされる原人の存在した旧石器時代にさかのぼると考えられている。

クロマニヨン人、ネアンデルタール人の遺跡からは、鳥の骨で作られたフルートが出土されている。

これらは、神官としての役割をもつシャーマンが身につけ、動物の力を借りて家族や集落の守護を自然のカミに祈るためのようなものであったと考えられている。

https://www3.chubu.ac.jp/museum/news/4661/

なんと、原人の時代までさかのぼることができるそうです!

翼を持ち、空を飛ぶ鳥は、死者の世界につながる特別な存在であり、骨の笛も単に音を出すためであるばかりでなく、身につけて悪霊を払うためのものとされていた。

https://www3.chubu.ac.jp/museum/news/4661/

生きているときは(基本)見えることのない骨。

死んでしまえば肉は腐るし皮も縮んでいきますが、骨だけは変わらず残ります。

古代の人は何か特別な、神秘的なパワーを感じていたのでしょう。

キハーダ(ロバの下あご)

ろばや馬の下あごの骨でつくられたキューバの民族楽器(『打楽器事典』網代景介・岡田知之著 音楽之友社1994)

ということでロバの下アゴそのまんまの楽器、キハーダです。

中南米キューバの楽器です。

叩くと固定されていない歯がカタカタ鳴ります。

これ楽器にしよっ♪て最初に思いついた人、すごい。

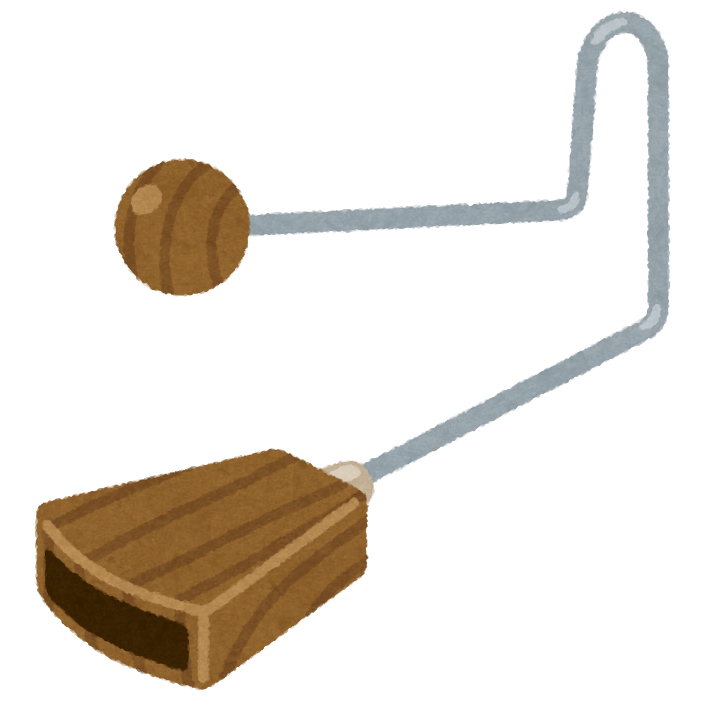

この「キハーダ」の代用楽器として生まれたのが打楽器「ビブラスラップ」です。(演歌でお馴染みのカァーッ!と鳴るやつ)

ビブラスラップについてはこちら

大好きなPablo La Porta氏の動画ものせておきますね…!

色んな奏法で演奏しています。

ボーンズ(牛の肋骨)

アイルランドを中心に、アメリカの伝統音楽でも使われているようです。

その名のとおり、指でリズミカルに打ち合わせる骨です。

2つ1組で演奏します。

スペアリブを食べたあとに残る骨で演奏できるらしい。

現代の生活でも身近な骨ですね。

詳しくはこちらで!↓

カンリン(人間の大腿骨)

こちらはアジアの楽器、衝撃的な見た目のカンリン。

インド、中国、ネパール=チベット、モンゴルなど仏教の儀式で使われる笛です。

【カンリン】

風葬などで中が空洞になった死者の大腿骨を加工した笛。故人が悪人だった場合は骨の中には「善」が、善人だった場合は骨の中に「悪」が残るとされ、悪人の骨で作ったカンリンを吹き鳴らす事で死者に「善なるもの」を施すことができるとされるほか、密教の儀式の際にはこの笛を吹き鳴らしてこの世に彷徨う悪鬼を呼び寄せ、施しを行うのに用いる。

https://www.sougiya.biz/kiji_detail.php?cid=334

チベットの鳥葬文化が関連しているようです。

(チベットは木が少なく火葬に向かず、土も固いため土葬も難しく、鳥葬の文化が発展しました。)

やはり、骨には特別な力が宿ると考えられているのですね。

人間の善と悪に関連していることも不思議です。

なんと、作ってみた人がいました。笑

曲を奏でるというよりも、合図のように吹き鳴らす系の楽器です。

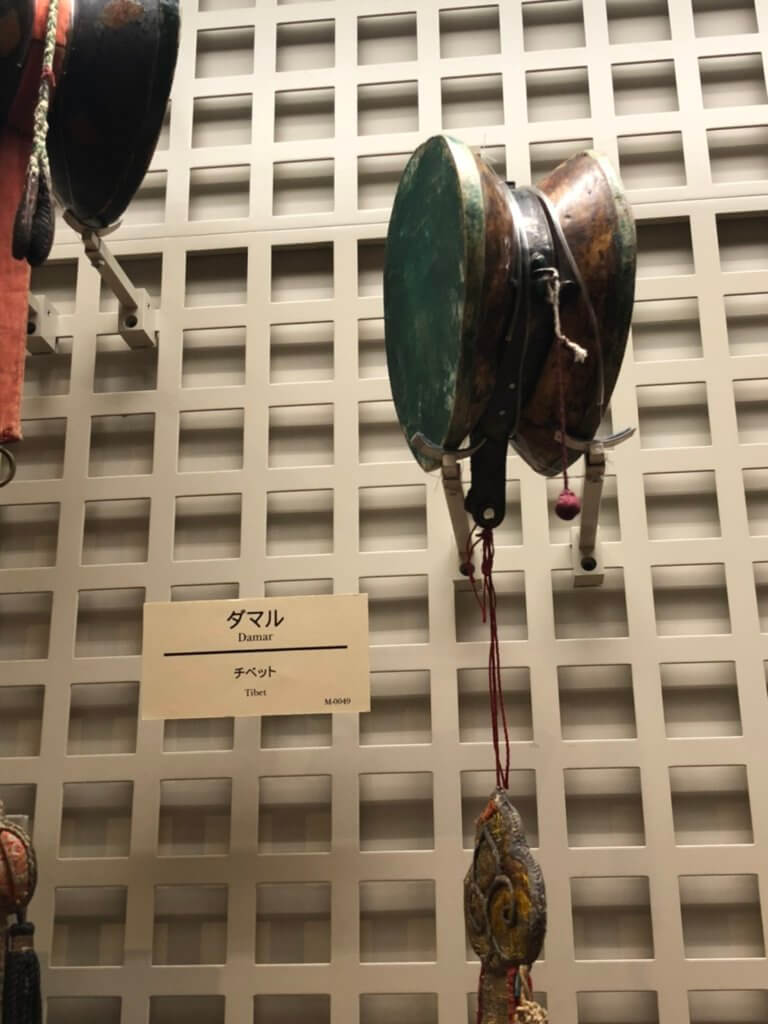

ダマル(人間の頭蓋骨)

続いてこちらもアジアの楽器。

人間の頭蓋骨を2つ張り合わせて、皮を張ったものです。

この頭蓋骨2つは男女のものを組み合わせて作られるとか。

持ち手を振ってでんでん太鼓のように鳴らします。

(でんでん太鼓の起源ともいわれています。)

ダマルを持ったシヴァ神が描かれることもあります。

破壊の神が手に持つ太鼓…なかなかのインパクトですね。

呪いをかける時に使う楽器か…?

と思いきや、自分や人を癒すために使われるそうです。

持ち手を持って左右に回すことでネガティブな精神を追い出し、ポジティブな呼び覚ますのだとか。

カンリンと同様、曲を奏でたりリズム伴奏をする楽器ではなく、儀式で鳴らされる系の楽器です。

おわりに

骨は身近なものであると共に特別な意味も持ち合わせていました。

死んだあとも変わらず残る骨。

アジアの楽器は仏教の価値観との関連を調べてみても面白そうですね!

それでは、また!

こちらもCHECK

-

-

「スーホの白い馬」の馬頭琴についてあまり知られていないこと3つ

こんにちは!打楽器の吉岡です。浜松市楽器博物館に行ったとき。モンゴルの楽器・馬頭琴のコーナーが、馬頭琴じゃなかったんですね。展示品のほとんどが馬の頭じゃない!教科書で見たのと全く違う!衝撃と戸惑いでそ ...

続きを見る

参考

世界の楽器たち

http://blog.livedoor.jp/yuko_hisamoto/archives/2321232.html

海外には「遺骨」で作られているものも! お寺で用いる「梵音具」の秘密https://www.sougiya.biz/kiji_detail.php?cid=334

中部大学夏季企画展示「楽器のはじまり ~その素材から」https://www3.chubu.ac.jp/museum/news/4661/