楽器を始めたころ。

楽器じゃなくても新しいことを始めたとき。

一度に色々考えるのは難しいですよね。

でも、分けて考えればちょっと楽になると思います。

今回は新入生にとって退屈になりがちな打楽器の基礎練習、

「たたき方」と「リズム感」を分けて考えて、時間を上手に使う方法を紹介します!

新入生・初心者への基礎メニューにぜひ役立ててもらいたいお話です。

基礎練習の譜例はこちらでダウンロードできます

【仮入部や楽器紹介で使えるネタ】新入生くぎづけ!?ティンパニでもメロディ!

【仮入部や楽器紹介で使えるネタ】新入生くぎづけ!?ティンパニでもメロディ!

そもそも基礎練って…

「基礎練習のための基礎練習」ではなく、「曲を素敵に演奏するための基礎練習」であることが大切です。

目的がはっきりしていないと効果は薄いし、面白くありません。

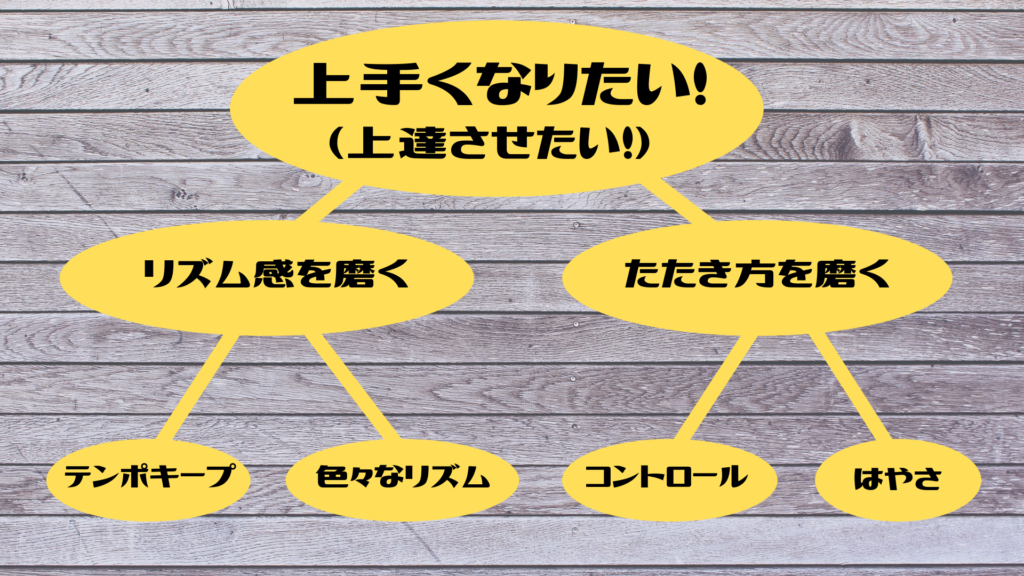

今回は「うまくなりたい!」を2つの要素に分けて考えてみたいと思います。

これはホントに一例で、超ざっくりです。

(似たような内容の記事、前にも書いていました。

曲でも「目的を小分け」にして練習するお話です。 ↓)

時短で効率よく練習する方法「マイナス練習」~原因を見つけて確実にステップアップ!!

時短で効率よく練習する方法「マイナス練習」~原因を見つけて確実にステップアップ!!

たたき方を磨く

スティックの扱いに慣れる。

テクニック重視。

メトロノームを鳴らさずに一定の速さでたたいて、たたき方の確認をしたり。

先輩が後輩を見てあげるなら、リズムについて細かく指摘せずに

「ストロークが安定しているか」

「左右の音がそろっているか」

「うまく跳ね返っているか」

など動きに注目する。

自分の指や手首がどんな動きをしているのか、

上手くいったときはどんな感覚なのか。

スティックを扱うことに集中する時間にする。

スネアやシロフォンで左右のバチがぶつかる!原因と3つの解決方法

スネアやシロフォンで左右のバチがぶつかる!原因と3つの解決方法

リズム感を磨く

手拍子やボディパーカッション、足、声など簡単に音を出せる手段を使ってリズムを正確に、リズミカルにとる練習。

スティックを扱うことを考えず、リズムに集中する。

相手の動きや音、メトロノームの動きや音に集中する。

これなら休符が入ったリズムやメトロノームを裏で鳴らしてリズムを取る練習を早い段階で始められる!

- みーぎ、ひだり、とかステップを踏みながら裏拍で手拍子

- ステップをふみながらシェイカーを振る

- 足を使えばドラムセットの練習にもなる!

- クロストーク↓など

左右の手が混乱しやすい生徒におすすめ!手遊び感覚の練習を紹介

左右の手が混乱しやすい生徒におすすめ!手遊び感覚の練習を紹介 シンプルなリズム遊びが、

リズミカルに演奏する近道だったりします。

ぜひ仲間と取り組んで、一緒にリズム面のレベルを上げていきましょう!

令和最初のレッスンおわり!

— 吉岡理菜Eppa |打楽器×地域部活NPO代表 (@YoshiokaEp_perc) May 1, 2019

初心者でも挑戦できる、スティックを使わないリズム練習の話をしていたら「小さい頃よくこれやってました〜」と生徒がやってくれた手遊び!

お互いの息を合わせないとぶつかる。リズム感ってこういうシンプルな遊びから生まれ育て磨いていくものなんじゃないかと妙に納得💡 pic.twitter.com/TQ4NY0VpA7

目的がはっきりすれば面白くなる!?

1年生は練習台 で 基礎練習、ちゃんとできるまでやっててね。

ありがちな話ですが、これホント良くないと思います。

そもそも初心者にとって「ちゃんと」は どの程度なのか、「できてる」のは どんな状態なのか、判断が難しい。

よくわからんゴールに向かって迷走している状態ですね。

飽きる確率が跳ね上がります。

伝統なのでやってます

〇分間キソ練を耐え抜いたワタシ、超えらい!

みたいに

基礎練習が「免罪符」になるのもベストとは言えません。

そうならないためにも、

「30分ずっと練習台で基礎練」

と、ざっくりしたスケジュールにするより

「15分はスティックを使った基礎練習、

15分はスティックを置いて声や手拍子でリズム感を磨く」

など目的に応じたスケジュールを組んであげる。

そして目的と手段をセットで覚えておけば(教えておけば)、飽きることなく、効率よく時間を使えると思います。

まとめ

目的をしぼるのが基礎練習を楽しむコツ。

限られた時間のなかでも成果を出せる!

ということは達成感も味わえます!

単純に、できることが増えると面白くなってきます!

(ゲームと一緒!)

これ、音楽以外でも生かせるワザだと思います。

人生は打楽器だったんですね。(雑)

それでは、また!

音楽をケーキに例えると?

いい響きが分からない 」

「楽器に問題があるのか

奏法に問題があるのか分からない 」

「今の自分に合った

効果的な練習方法を知りたい 」

悩んでいる・迷っている時こそ

ご相談ください。

真心こめてサポートいたします!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら