こんにちは!打楽器の吉岡です。

吹奏楽やオーケストラで使われるシロフォンですが、実は現在の形になったのは100年ほど前です。

それまでは縦方向に鍵盤を並べたものが主流でした。

今回は衝撃的な見た目の「シロフォンの前身」についてのお話です!

[memo title="MEMO"]シロフォンとマリンバはどちらも木琴で似ているのですが、どうやら起源が異なるようです。長くなってしまうので、また後ほど記事にしていきます。[/memo]

シロフォンの前身、ストローフィドル

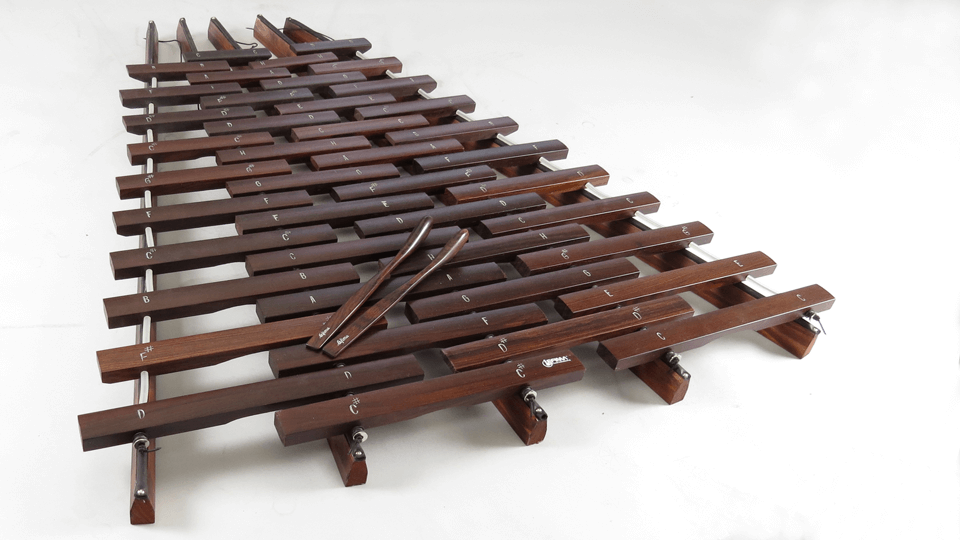

4列で並んでいて、手前側から低音~奥に向かって高音へ並んでいます。

ピアノと同じ音程が出せますが、全く違う並び方をしていました。

共鳴管は無く、バチも現在のものと形状が異なります。

この楽器はストローフィドル(straw fiddle)と呼ばれていました。

現在でも「ストローフィドル」と言えばこの縦型の木琴を指すようです。

日本語では「縦型木琴」「はしご型木琴」として知られていたそうです。

語源

traw=藁

fiddle=ヴァイオリン

元々は藁の上に細長い木片をいくつか並べただけの大変シンプルな楽器だったそうです。

藁の上で共鳴管もないので、音はほぼ伸びなかったと思います。

元々は民族楽器

吹奏楽やオーケストラで使われている楽器は、ほとんどが民族楽器からスタートしています。

大きなホールで演奏するために大きな音が出せるようにするなど、操作性と安定性を向上させた楽器が現在世界中で普及しています。

ストローフィドルも中央ヨーロッパの民族楽器でした。

こちらもCHECK

-

-

「スーホの白い馬」の馬頭琴についてあまり知られていないこと3つ

こんにちは!打楽器の吉岡です。浜松市楽器博物館に行ったとき。モンゴルの楽器・馬頭琴のコーナーが、馬頭琴じゃなかったんですね。展示品のほとんどが馬の頭じゃない!教科書で見たのと全く違う!衝撃と戸惑いでそ ...

続きを見る

木片を集めてきて削って音程を揃え、藁の上に並べて演奏する。

手作りして身近な人たちだけで楽しむ、庶民的な楽器だったようです。

いつごろできたのかは不明ですが、wooden percussionまたはwooden clatterまたはstraw fiddleとして文献に残されており、16世紀までさかのぼることができるそうです。

楽器として普及

木片を藁の上に置くスタイルから、次第に木片を吊るすスタイルになっていきます。

(まだ共鳴管はついていません。)

1830年代(19世紀)の記録によると、広く知られる楽器となり、名演奏者が登場していきます。

アクロバティックで華やかな見た目から、宮廷お抱えの奏者からサーカスで活躍するパフォーマーまでいたそうです。

こちらのサイトtemposenzatempoでは写真で当時の様子が伝わってきます。

(残念ながら日本語の資料は少ない現状です…)

ストローフィドル演奏動画

「straw fiddle xylophone」で検索すると、意外と演奏動画が見つかります!

現在の楽器とは全く違う雰囲気ですよね…!

現在の形へ

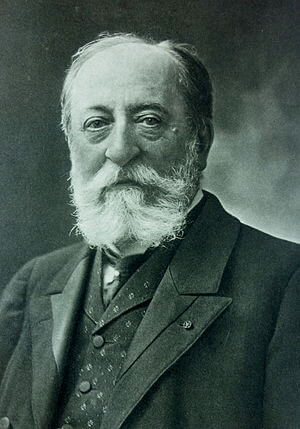

1874年(19世紀後半)に作曲家サン=サーンスが初めてクラシックオーケストラの作品にシロフォンを使います。

(交響詩「死の舞踏」で踊る骸骨の骨がぶつかる描写、数年後には「動物の謝肉祭」で化石のイメージで使われている)

そのあたりでピアノと同じ並び方が普及していき、現在の形になったようです。

シロフォンが今の形になったのは100年も前かぁ!

と思われがちですが、ピアノは300年前にほぼ形ができあがっているので、シロフォンの歴史は浅いほうです。

ストローフィドルと似ている楽器

身近なものだと鼓笛で使うベルリラが似ていますが、鍵盤の並び方はピアノと同じで、そのまま縦にして演奏しています。

鍵盤の並び方やバチで演奏するタイプの楽器として、ハンガリーを中心とする中欧・東欧の楽器ツィンバロン、イランのサントゥール、中国の揚琴、ベトナムのトルンなどが似ている楽器として挙げられます。

(ツィンバロン、サントゥール、揚琴は並べて張った弦を叩いて音を出す打弦楽器、トルンは下に低音~上へ高音と斜めに並んでいる竹琴です。)

おわりに

以上、シロフォンの前身ストローフィドルについてでした!

楽器が現在の形になっていくのは、19~20世紀における科学技術や産業の発達と大きく関連しています。

それでは、また!

-

-

参考バラフォンとマリンバの違いは?写真付きで歴史を紹介!

こんばんは!打楽器の吉岡です。 よくアウトリーチやイベントでマリンバについてお話していますが…この際、気になっていたことを深くガンガン調べてしまおう!と、マリンバとバラフォンについてまとめました。 写 ...

続きを見る

参考図書

木琴デイズ 平岡養一「天衣無縫の音楽人生」 通崎 睦美 著

平岡養一の人生と共に、シロフォン(木琴)の歴史や楽器として市販されるまで、日本での普及と衰退について詳細に書かれています。

第36回サントリー学芸賞、第24回吉田秀和賞受賞! 1907年生まれの平岡養一は独学で木琴を学び、22歳で渡米。NBC専属となり、毎朝15分のラジオ番組は「全米の少年少女はヒラオカの木琴で目を覚ます」と言われるほどの人気を得て、日米開戦の朝まで11年9ヵ月間放送を続けた。帰国後も『紅白音楽試合』(NHK『紅白歌合戦』の前身)に出場するなど国民的音楽家となっていく。音楽家が描く痛快な音楽家の物語

商品ページより

KEIKO ABE マリンバと歩んだ音楽人生 レベッカ・カイト著 杉山尚子 翻訳

世界的なマリンバ奏者であり、数々のマリンバの開発にもか携わってきた安倍圭子氏の伝記。

商品ページより

アメリカで出版された「KEIKO ABE A VIRTUOSIC LIFE」を翻訳版。演奏CD付き。

安倍圭子氏の電気と共にマリンバやシロフォンの歴史についても触れられています。

■第一部 安倍圭子 音楽活動歴

第一章 富士山――幼少のころ(1937―1947)

第二章 ミドリ楽団――演奏家としてスタート(1947―1955)

第三章 ジーベック・マリンバ・トリオ――安倍が職業を選ぶ(1955―1967)

第四章 マリンバの夕べ――コンサート用マリンバと芸術的レパートリーの開発(1967―1979)

第五章 カーネギー・ホール――安倍の国際的な演奏家としてのキャリアおよび音楽的成熟期(1980―1990)第六章 PAS名誉の殿堂――安倍の音楽的功績(1991―2006)第二部 コンサートマリンバの進化

商品ページより

第七章 シロフォンとマリンバの起源――ヨーロッパのシロフォン/最初のアメリカのシロフォン/他

第八章 シロフォン その音楽と演奏家たち――真面目な音楽/娯楽/ミュージカル/他

第九章 初期のマリンバ音楽――1930年代のマッサーの影響/1940年代に見られるマッサーの影響/他

第十章 未来への展望が日本で出現する――安倍の委嘱作品 1962―1973年

第十一章 新しい音――新しい音楽 安倍圭子のマリンバと彼女の作曲作品