こんにちは!打楽器の吉岡です!

今回は2025年度吹奏楽コンクール課題曲I「祝い唄と踊り唄による幻想曲」について演奏のポイントをまとめていきます。

足りないパートがある場合や人数が足りない場合についての対応がまとめられている全日本吹奏楽連盟の課題曲演奏の注意事項・Q&A・2025年度Q&Aも合わせてお読みください。

曲全体

リズム=運動です。

後半の踊り唄の変拍子は楽器のみならず、全身を使って身体で拍子をとる練習もしてみてください。

全身を使ってリズムを刻むことで、より「踊り」らしい躍動感のある演奏になります。

裏拍は表拍よりも軽く打つようにすると流れがスムーズになります。

裏拍が苦手な人も多いかと思います。下記記事も参考にしてみてください。

すぐできる!裏拍のコツと練習方法~すでに表拍には裏拍が入っている

すぐできる!裏拍のコツと練習方法~すでに表拍には裏拍が入っている

また、表迫が休符で裏拍から入ったり、1拍目が休符で2拍目に入るパターンが多くなっています。

休符で溜めたエネルギーを解放するように鳴らすと、さらに生き生きとした音楽になります。

打楽器も「息」を使って鳴らすイメージを持って演奏していきましょう!

管楽器と一体感を持ってアンサンブルできます。

太鼓系のチューニングもチェック!

実はシンプル!はじめての太鼓チューニング、失敗しない手順とコツ

実はシンプル!はじめての太鼓チューニング、失敗しない手順とコツ

Perc.1

冒頭~

サスペンデッドシンバル

マレットで叩く?スティックでたたく?

片手でたたく?両手でたたく?

シンバルの端っこを叩く?真ん中あたりと端っこを同時にたたく?

1枚のシンバルでもバチの選択やたたき方によって様々な音色を出すことができます。

バチを当てる角度やバチの太さ、たたく位置などを工夫して「こだわり」の音色を見つけてみてください。

管楽器の和音に溶け込ませるイメージで鳴らしてみてください。

サスペンデッドシンバルの音色について

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

スレイベル

クレッシェンドにもデクレッシェンドにも必ず到達点があります。

3小節目のデクレッシェンドのロールは5小節目のフルートとオーボエのDの音に繋げていきましょう。

7小節目も同様に、全員の休符へつなげていきます。

その鈴はどんなイメージ?スレイベルsleigh bells・神楽鈴

その鈴はどんなイメージ?スレイベルsleigh bells・神楽鈴

楽譜をよく見てみると23小節目の頭までタイで繋がっています。

これは23小節目1拍目の裏からクラリネットのアウフタクトが始まっているためです。

音を止めるところまで意識していきましょう!

B~Cスレイベル

ピアノですが、存在感は消さないようにします。

弱音ながら、一緒に入るホルンとトロンボーンに輪郭を与えたり、印象的にする役割があると考えられます。

こちらの記事では↓ピアノではっきり鳴らす方法などを紹介していますので参考にしてみてください。

スレイベル(鈴)、演奏のコツ&音を出さずに置く方法【写真・動画で解説】

スレイベル(鈴)、演奏のコツ&音を出さずに置く方法【写真・動画で解説】

楽譜の指定は「スレイベル」ですので、吹奏楽コンクールの規程上スレイベルを使用してください。

課題曲演奏の注意事項・Q&A・2025年度Q&A(全日本吹奏楽連盟)も合わせてご確認ください。

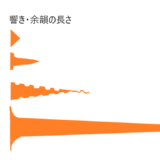

音符についているスラーみたいなやつは「音を響かせておく」記号です。

響かせておく記号、詳しくはコチラ

D~ティンパニ

強弱記号ピアノ・ピアニッシモですが、「弱く」ではなく「静かに」と捉えましょう。

重さや勢いはそのまま、音量だけを小さくします。

(リモコンでカチカチっとボリュームを下げるイメージ)

感覚としては「マレットの重さを感じたまま」小さくたたく感じでしょうか。

手を落とすように直接ティンパニを叩いてみると感覚がつかめるかもしれません。

メロディが安心して演奏できるように、静かな音でもバッチリ支えていきましょう!

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

K~L

休符を意識していきましょう!

最初の2小節間を例にすると

「ターンターターター」と

「タッッタッタッタッ」では叩き方が変わってきます。

リズミカルに演奏する大原則として「空間」「エネルギー」「時間(音価)」3つの要素が挙げられます。

もし休符が無い「ターンターターター」であれば、長い音ほどエネルギーが大きく、空間を大きく使うことになります。

この場合、頭の音が付点四分音符になるので一番強くなりますね。

今回の楽譜は全て八分音符なので、同じエネルギーと空間の大きさで演奏することになります。

M~ティンパニ

細かいリズムまで客席に聞こえるよう、少しマレットを握り込んで一打一打クッキリたたいていきましょう!

柔道やテニスなどスポーツの構えのようにヒザを軽く曲げて重心を落とした姿勢で叩くと、体重移動もスムーズにできるうえ音量も出しやすくなります。

(背が高い人は腰を曲げてたたかないように気を付けてくださいね!)

楽器は違えどロールの基本は同じ!

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

Perc.2

冒頭~

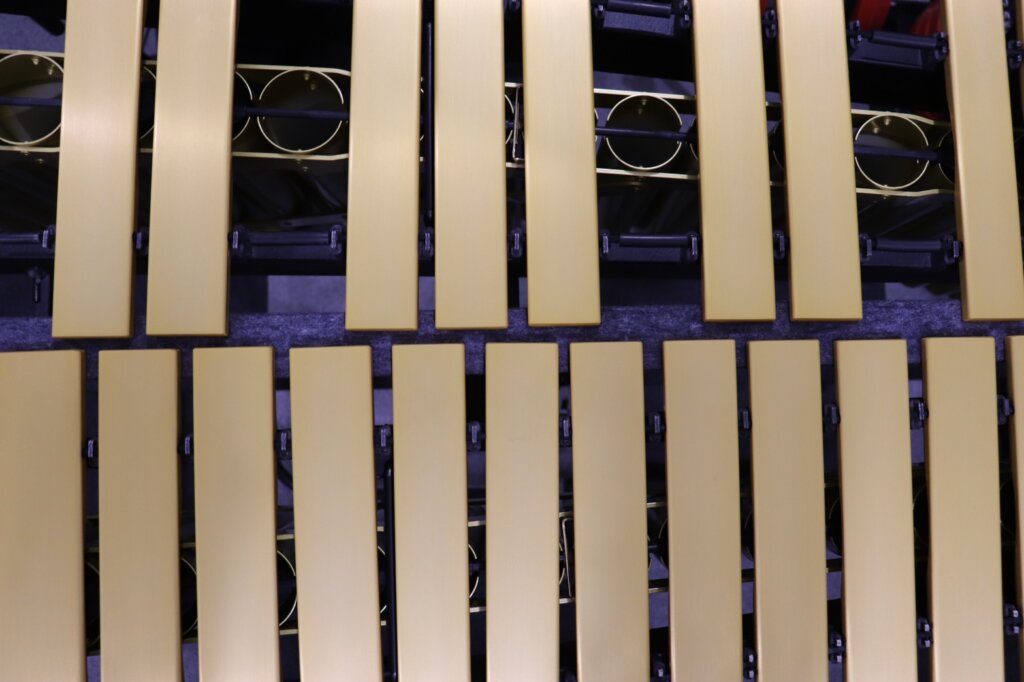

シロフォンは引き締め役です。

キャラクターが濃いため管楽器に比べて出番は少ないですが、「特に目立たせたい部分」にシロフォンの音が入っていると言えます。

マレットは柔らかすぎず、シロフォンらしい音を鳴らせるものにします。

17小節目、22小節目は最初の2音を気持ち大きめに演奏しないと、後の4音の方が大きく聞こえてしまいます。

デクレッシェンドに聞こえるよう、計算して演奏してみましょう!

4本マレットをやると指が痛くなる、擦りむける、どうしたらいい?

4本マレットをやると指が痛くなる、擦りむける、どうしたらいい?

42~43小節めはスレイベルとトムトムの「ピアノの音」と馴染む音色にしたいですね。

同じマレットでたたくスピードや重さのかけ具合を調節して工夫する方法もありますが、思い切ってマレットを変える方法もありだと思います!

I~

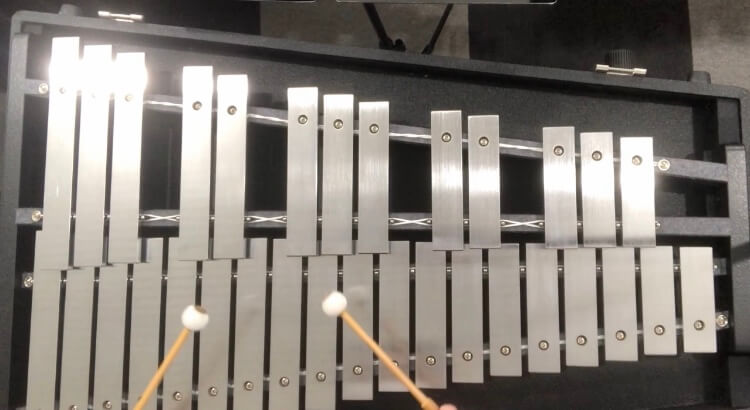

グロッケン

フルートやアルトサックスと一緒に動いています。

そしてわざわざ「スラー」が書いてありますが、5個目の音にはスラーがかかっていません。

自分も息を使うつもりで弾いてみましょう!

鍵盤打楽器でスラー!?

L~

直前のクレッシェンドを感じて入りましょう!

113小節目のDの音などグロッケンは伸ばしている最中何もできませんが、管楽器は伸ばしている最中も息を送り続けています。

114小節目1泊め裏のDの音など、伸ばしの音のエネルギーを受けて後の音を演奏するようにしましょう!

Perc.3

冒頭~

グロッケン

グロッケンはフルートやクラリネットなどの高音と一緒に動くことが多い楽器です。

音色が美しく溶け合うように、離れた位置で誰かに聞いてもらったりして、ベストなマレットを選んでいきましょう!

聴いてもらう時に気を付けたいこと

A~

息を使って弾くつもりで、管楽器と一緒にスラーも表現していきましょう!

20小節目2拍目はアウフタクトです。(ここからピッコロが合流します)

21小節目の1拍目(フレーズの頂点)を目指して弾きましょう!

鍵盤打楽器でスラー!?

楽譜をよく見てみると23小節目の頭までタイで繋がっています。

これは23小節目1拍目の裏からクラリネットのアウフタクトが始まっているためです。

音を止めるところまで意識していきましょう!

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

D~

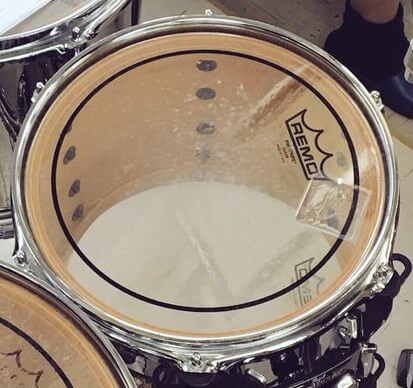

トムトム

このトムトムはあまりピッチが高すぎない方が雰囲気に合いそうですね。

ミュートやチューニングにもこだわって、自分達のバンドに合った音色を作っていきましょう!

ここで差が付く!打楽器アンサンブルの太鼓系チューニングのポイント2つ【トムトム・ボンゴ他】

ここで差が付く!打楽器アンサンブルの太鼓系チューニングのポイント2つ【トムトム・ボンゴ他】

ここからはティンパニや低音楽器とのコンビネーションが大切です。

ティンパニや低音楽器の人と歌ったりして、ノリや重みのかけ方、息遣いを合わせていきましょう!

音に重みをかけるためにはヒザをしなやかに使って重心を低くしたり、腕の重さを感じながらたたきます。

トムトムのバチ、何使う?

トムトムのアタック音がキツすぎる!スティックにひと細工して和らげる方法

トムトムのアタック音がキツすぎる!スティックにひと細工して和らげる方法

62小節目の八分音符が3つと1つに書き分けられているのには理由があります。

62小節目2拍目の裏と64小節目頭の音はトゥッティでの「キメ」の音になるので、たたき分けていきましょう!

テンポキープを磨く方法

G~

ノリ・リズムはもちろんのこと、強弱も雰囲気もタンバリンと合わせていきたいですね!

この2つのリズムは組み合わさると連続した八分音符のリズムになります。

上手くリズムがかみ合うよう、以下の練習方法を試してみてくださいね。

・タンバリンのパートを叩いてみる

・2人で練習台で叩いてみる

・自分の手でタンバリンのリズム、足でトムトムのリズム(または反対で)でやってみる

・遅めのテンポでやったり早めのテンポで練習してみる

・手遊びのように手を出して向かい合って、自分のリズムを相手の手でたたく(ハイタッチのように、または「おせんべ焼けたかな?」のように)

・向き合って手拍子で、トムトムのパートの人は縦方向にリズムを叩き、タンバリンのパートは横方向で叩く(上手くいけばぶつからない)etc.

アクセントは「強く」じゃない?

M~

124小節目は木管やウッドブロックのクレッシェンドを受け取ったフォルテで入りましょう!

クレッシェンドのコツ

N~

Con Energia 「精力をこめて、エネルギッシュ」に意味です。

単に大きな音で演奏するだけでなく、一打一打にエネルギーやスピード感のある音で演奏していきましょう!

バチ先の重さを感じながら演奏したり、少しヒザを曲げて重心を落として叩く(和太鼓をたたくイメージも良さそうですね)など、ぜひ色々試してみてください。

Perc.4

冒頭

モーターを回す指示があります。

ゆったりとしたテンポなので回転速度は速すぎず、曲のテンポに合わせすぎず(八分音符で「ワ~ン~ワ~ン~」とビブラートが拍にハマらないように)設定してみましょう!

4本マレットをやると指が痛くなる、擦りむける、どうしたらいい?

4本マレットをやると指が痛くなる、擦りむける、どうしたらいい?

B~

ビブラフォン

楽譜をよく見てみると23小節目の頭までタイで繋がっています。

これは23小節目1拍目の裏からクラリネットのアウフタクトが始まっているためです。

音を止めるところまで意識していきましょう!

バスドラム

Bに入ってから少しずつ楽器が増えていき、27小節目からクレッシェンドがはじまり、Perc.1のサッシンや低音楽器と共に頂点を形作ります。(アクセントもついていますね!)

それまでのクレッシェンドの流れを受け取って演奏してみましょう!

E~

サスペンデッドシンバル

マレットで叩く?スティックでたたく?

シンバルの端っこを叩く?真ん中と端っこの中間地点を叩く?

1枚のシンバルでもバチの選択やたたき方によって様々な音色を出すことができます。

バチを当てる角度やバチの太さ、たたく位置などを工夫して「こだわり」の音色を見つけてみてください。

サスペンデッドシンバルの音色について

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

金属打楽器の重要ポイント!

シンバル、トライアングル…実はリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

シンバル、トライアングル…実はリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

アクセントは「強く」ではなく、「濃く」「深く」と考えることができます。

一打一打で音を前へ進めていくつもりで演奏してみてください。

また、アクセントの付いた音には「スピード感」が求められることがあります。

コツをつかむには色々な方法がありますが、音のスピード感は打面を手で押して空気穴から出てくる風を速くする練習がおススメです。↓

G~

メゾピアノであっても、歯切れのよい音で演奏したいですね!

キレのある音については下記記事を参考にしてみてください。

【コツをつかめば簡単】タンバリンの鋭い音・キレのある音はどう出す?

【コツをつかめば簡単】タンバリンの鋭い音・キレのある音はどう出す?

コントロール抜群になる!タンバリンの持ち方・構え方のコツ【写真で解説】

コントロール抜群になる!タンバリンの持ち方・構え方のコツ【写真で解説】

ノリ・リズムはもちろんのこと、強弱も雰囲気もタンバリンと合わせていきたいですね!

この2つのリズムは組み合わさると連続した八分音符のリズムになります。

上手くリズムがかみ合うよう、以下の練習方法を試してみてくださいね。

・タンバリンのパートを叩いてみる

・2人で練習台で叩いてみる

・自分の手でタンバリンのリズム、足でトムトムのリズム(または反対で)でやってみる

・遅めのテンポでやったり早めのテンポで練習してみる

・手遊びのように手を出して向かい合って、自分のリズムを相手の手でたたく(ハイタッチのように、または「おせんべ焼けたかな?」のように)

・向き合って手拍子で、トムトムのパートの人は縦方向にリズムを叩き、タンバリンのパートは横方向で叩く(上手くいけばぶつからない)etc.

K~

ウッドブロック

今度はティンパニやトムトムとかみ合うリズムになっています。

たとえば上記の練習をパートのみんなで日頃の基礎練習で一日1回はやるようにする、など続けていくと安定感のあるアンサンブルになると思います。

2つの「ウッドブロックは必ずしも左右に並べて置く必要はないです。

奥と手前においてもOKなので、イイ音で叩きやすい置き方を色々試してみてくださいね。

L~

トランペットと一緒に動いています。

ウッドブロックは左右の手を使って簡単に叩けてしまいますが、トランペットの人は「タンギング」で吹いています。

ぜひ「タンギング」のやり方を教えてもらって、トランペットの雰囲気と合うように演奏してみてください。

N~

「O」直前の短いクレッシェンド、カッコよく聴かせたいですね!

アクセントが付いているので、頭は一発ハッキリたたいてからクレッシェンドしていくと良さそうです。

十六分音符にして練習台で確実に強弱をつけてたたくなどして確認してみてください。

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

クレッシェンドのコツ

終わりに

以上、2025年度課題曲I「祝い唄と踊り唄による幻想曲」パーカッションの演奏のポイントでした!

スコアを読み込むことで、

「どう演奏したらいいか?」

「この音にはどんな役割があるのか?」

知ることができます。

スコアや楽譜の読み解き方はこちらの記事を参考にしてみてください。

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

また、「打楽器の音が大きすぎる!小さくしろ!」「管楽器と混ざらない!」問題については以下の記事を参考にしてみてください。

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

それでは、また!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら