足りないパートがある場合や人数が足りない場合についての対応がまとめられている全日本吹奏楽連盟の課題曲演奏の注意事項・Q&A・2025年度Q&Aも合わせてお読みください。

曲全体

タイトルにある「リフレイン」のとおり、フレーズの締めくくりなどに同じパターンがやってきます。

管楽器とリズムの取り方や雰囲気を合わせる必要がありますが、まずは打楽器パート内で音色やテンポの取り方をそろえていきましょう!

打楽器と管楽器が分離した演奏にならないように、打楽器も「息」を使って鳴らすイメージを持って演奏していきましょう!

まt、この部分は打楽器らしさ20%、管楽器に溶け込んでる度80%、など音や場面によって使い分けができるとより表現の幅が広がると思います。

ティンパニ&トライアングル

スネア・バスドラムに比べるとティンパニは出番が少ないですが、フレーズや場面の最初と最後を引き締める役割をもっています。

オーケストラではティンパニが「第2の指揮者」と言われるほど、強い支配力を持っています。

リハーサルマーク(AとかBとか)の前後やフレーズの終わり/始まりにティンパニが入ることで、合奏全体が「シまる」んですね。

場面ごとの引き締め役としての自覚を持って、堂々と演奏していきましょう!

イントロ

低音パートや金管楽器の一部分だけを抜き出して演奏しています。

メロディや低音パートを歌いながら自分のパートをたたいていくと、よく馴染んでいきます!

ロール=「連打」ではなく、「音を伸ばす」ことも忘れずに!

楽器は違えどロールの基本は同じ!

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

A~B

休符があるときは可能な限り音を止めましょう!

(マフリングといいます)

B前やC前のキメなど、休符で止めるタイミングも拍に合わせられると、リズミカルで安定した演奏になります。

(休符も演奏するようなイメージ)

ノリが悪い原因は「休符」にあった!?~休符も歌ってリズミカルに!

ノリが悪い原因は「休符」にあった!?~休符も歌ってリズミカルに!

F

42小節目4拍目の音は、42小節目トゥッティの「お決まりのリズム」へ進むための大切な音です。(アウフタクト)

打楽器+ホルン・トロンボーン・低音で一体感を持って演奏していきましょう!

G1小節前3拍目の音はフォルテですが、トロンボーンとホルンの動きを邪魔しないように、トロンボーンのグリッサンドの着地点を飾ってあげる感じで演奏していきましょう!

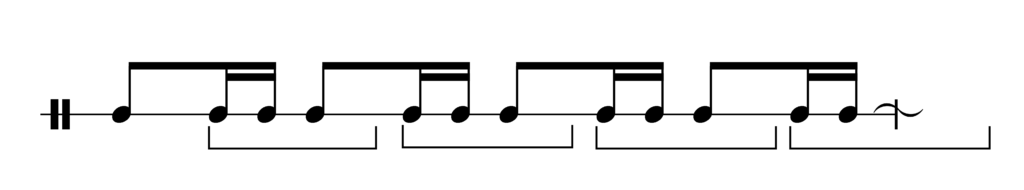

打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

G

出ました!引き締め役!

他の楽器がやってきたクレッシェンドや高揚感を受け取って、51小節目の1拍目を叩きましょう!

52小節目4拍目の音は、次のEs-durに転調するための重要なアウフタクトです。

(そのために、わざわざ3拍目の音符は八分音符+八分休符で書かれています)

ドアに手をかけてTrioに入る、そんな気分で打楽器パート&管楽器と一体感を持って一緒に次の調へ突入しましょう!

H~I

トライアングル

またしても引き締め役!

元気いっぱいな前半と対照的に、トライアングルの繊細な音でフレーズの終わり(節目)を強調しています。

「ピアノ」とはいえ、目的を持って存在感のある音で演奏していきましょう!

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

J~

また出ました!引き締め役!

曲中の重要な箇所で低音楽器の輪郭をクッキリさせる役割を持っています。

他の楽器がやってきたクレッシェンドや高揚感を受け取って、78小節目から入りましょう!

4拍目B→1拍目Esの動きは「Es-durを確定させる」重要な動きです。(ティンパニの定型文みたいなものです)

意味を理解した上で文字を読むことと同じで、役割を意識するだけでも演奏が変わってきます。

(外国語で意味も分からず発音だけ真似してスピーチしても…相手に伝わりませんよね。)

曲中何度か出てくるので是非探してみてください。

L

アクセント単純に「強く」たたくだけではなく、低音楽器と一緒に歌う感覚で最後の音まで演奏していきましょう!

Perc.1 スネアドラム

スネアはテンポキープの役割を持ちながら、様々な役割を任されています。

時には低音楽器と一緒、時にはフルート・クラリネットと一緒に動いていたり。

ストロークの種類やスピードを使い分けて、スタッカートやテヌートなどのアーティキュレーションを繊細に表現していきましょう!

アクセントは「強く」だけではなく、「濃く」「深く」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージを持って演奏していきましょう!

イントロ

管楽器に沿った動きをしています。

アーティキュレーション(スタッカートやスラーなど)を付けて管楽器のパートを歌いながらたたいてみると、一体感が生まれ軽快なリズムになります。

A~B

管楽器と「馴染ませる」部分と、打楽器らしく「目立つ」部分のメリハリをつけていきましょう!

自分もトロンボーンのハーモニーに参加している気分で、軽快に裏打ちしていきましょう!

裏打ちについての記事

すぐできる!裏拍のコツと練習方法~すでに表拍には裏拍が入っている

すぐできる!裏拍のコツと練習方法~すでに表拍には裏拍が入っている

C・E

「タッタカ」のリズムで音楽に推進力を出しています。

スネアのリズムは裏拍から始まるようにグルーピング(まとめる)すると、推進力が出ます。

同じ強弱記号でも場面によって演奏の仕方が変わってきます。

23~24小節のトゥッティの中で演奏するフォルテと、Cからのフォルテは違った性格になるはずです。音量だけではなく、音色も変えまていきましょう!

D

リムはショルダーのどのあたりを使うかによって音色が変わってきます。

(チップ手前~太くなるところのこと)

スティックの材質によっても音色が変わってくるので、雰囲気に合いそうな音色をぜひ探してみてください。

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽・金管バンド・管弦楽】

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽・金管バンド・管弦楽】

F

41~42小節目など曲中何か所もあるのですが、

「あれ?これ四分音符で書いてもいいんじゃないの?」

という箇所が時々出てきますが、全て理由があって書き分けられています。

どちらの表記でもたたくタイミングは同じですが、意識するだけで演奏が大きく変わってきます。

以下の記事も参考にしてみてください。

打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

43小節目はこの曲お決まりのパターンですね。

管楽器の吹き方に注目してみてください。

2拍目四分音符の吹き方は「タアー」でしょうか?「タアンー」でしょうか?

管楽器の吹き方に合わせて、ロールの音の「抜き加減」を調節してみてください。

G

52小節目4拍目の音は、次のEs-durに転調するための重要なアウフタクトです。

(そのために、わざわざ3拍目の音符は八分音符+八分休符で書かれています)

ドアに手をかけてTrioに入る、そんな気分で打楽器パート&管楽器と一体感を持って一緒に次の調へ突入しましょう!

H

ピアニッシモ~メゾピアノなどの強弱記号は単に「弱く」ではなく「静かに」「影から」などイメージを持って演奏することが大切です。。

また、小さな音量でも推進力が必要です。

メロディが安心して演奏できるように、静かな音でもバッチリ支えていきましょう!

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

I

67小節目のクレッシェンドと68小節目のデクレシェンドは、ただの音の大小ではありません。

68小節目はメロディが頂点に達すると共にEs-durにない不安定なハーモニーが現れる瞬間で、音楽的に緊張感が高まります。

この小節、テナーサックスやユーフォニアムの裏メロも美しく跳躍しているので「エモい」瞬間とも言えますね!

69小節目はEs-durの和音に戻ってくるので少しホッとした感覚になると思います。

ぜひ音楽的な高まりも感じながらクレッシェンド~デクレッシェンドを付けてみてください。

J

brillante=華やかに

トランペットや中低音と一緒に一体感を持って演奏していきましょう!

ロールのクレッシェンドは単純に「強くしていく!」だけではなく、「広げていく」「深くしていく」「ふくらませていく」などのイメージで使い分けてみてもいいかもしれません。

K~

giocoso=楽しげに

「ウッタカ」「タッタカ」は先ほどのように裏拍からのグルーピングで推進力をつけてみてください。

95小節目などアクセントがついているとついつい打撃的な音になりがちですが、スネアでハーモニーに参加する感覚で一音一音演奏していきましょう!

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

Perc.2 シンバル

シンバルとバスドラムは切っても切れない「ニコイチ」です。

基本的に音量はシンバル<バスドラムだとブレンドしやすいです。

バスドラムの低音に乗っかって、華やかに鳴らしていきましょう!

シンバルは音楽を華やかに盛り上げる役割をもっています。

他の言葉を使えば、シンバルが入るとゴージャスな、リッチな雰囲気になるんですね。

盛り上がる場面や特別な瞬間にしか入っていないので、シンバルの出番は少なめになっています。

合わせシンバル、いい音を出すには?

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

イントロ

バスドラムと一体感を持ちながら、シンバルで音程を出すつもりで管楽器の明るいハーモニーに参加していきましょう!

同じフォルテの全音符ですが、1小節目・3小節目・5小節目はハーモニーが大きく違います。

シンバルとしての存在感を保ちつつ、管楽器と馴染む明るい音色がいいですね。

7小節目は休符があるからといって無理に止めることはないので、休符で軽くエネルギーを溜めて2拍めの四分音符で放出するようなつもりで演奏していきましょう!

アクセントは単に「強く」ではなく、「深く」「色が濃い」「密度が濃い」「ピンと張っている」など様々なイメージを使い分けていきいましょう!

A~B

フレーズの終わり(節目)を強調しています。

バスドラムとの一体感を感じながら、ハーモニーに参加するつもりで演奏していきましょう!

C・E

Cからは思い切りたたきたくなりますが、トロンボーンや低音楽器の音になじむまとまった音で演奏していきましょう。

アクセントの付いた音には「キレの良さ」「スピード感」が求められることがあります。

F

41~42小節目など曲中何か所もあるのですが、

「あれ?これ四分音符で書いてもいいんじゃないの?」

という箇所が時々出てきますが、全て理由があって書き分けられています。

どちらの表記でもたたくタイミングは同じですが、意識するだけで演奏が大きく変わってきます。

以下の記事も参考にしてみてください。

打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

G

52小節目4拍目の音は、次のEs-durに転調するための重要なアウフタクトです。

(そのために、わざわざ3拍目の音符は八分音符+八分休符で書かれています)

ドアに手をかけてTrioに入る、そんな気分で打楽器パート&管楽器と一体感を持って一緒に次の調へ突入しましょう!

I

トリオのちょっとした山場。

短調の和音がスッと現れる、切ないような美しい瞬間です。

サスペンデッドシンバルのクレッシェンドに繋がるように、音楽全体の流れを感じながら演奏してみてください。

シンバル、トライアングル…実はリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

シンバル、トライアングル…実はリリースが重要〜音を止めるまでが音楽!

J

brillante=華やかに

イントロと同様に、ハーモニーの移り変わりを意識しながら演奏していきましょう!

K~

giocoso=楽しげに

バスドラムの低音に乗っかるイメージで盛り上げていきましょう!

金属の楽器は響きを止めずに叩くと、同じ力で叩いていてもどんどん音が大きくなってしまいます。

音量のバランスに気を付けながら盛り上げてください!

四分音符は四分音符だけど…?

L~

このあたりからほぼ1小節ごとにハーモニーが動いています。ずっとリズムは同じですが、シンバルもハーモニーの変化を感じながら演奏していきましょう!

95小節目などアクセントがついているとついつい打撃的な音になりがちですが、シンバルでハーモニーに参加する感覚で一音一音演奏していきましょう!

アクセントは単純に「強く」たたくだけではなく、低音楽器と一緒に歌う感覚で、最後の音まで演奏していきましょう!

あたたかい音を出したい!

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

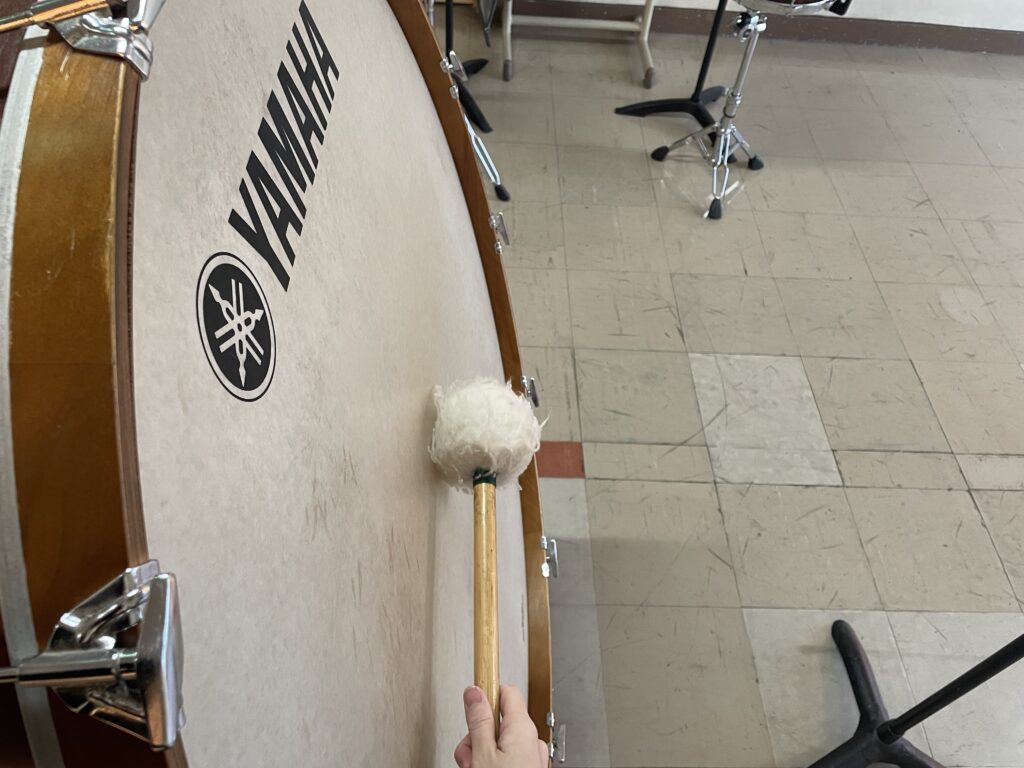

Perc.3 バスドラム

バンドの最低音を担当するバスドラム!

地味な楽器とあなどることなかれ。

バスドラムのたたき方ひとつでバンド全体が一気に演奏しやすくなったりします!

(バンドの心臓ともいわれます…ということで、「たたく」よりも「心臓マッサージをする」イメージの方がリズミカルに演奏できたりします)

それからシンバルとバスドラムは切っても切れない「ニコイチ」です。

シンバルの華やかさをバスドラムの低音で支えていきましょう!

基本的に音量はシンバル<バスドラムだとブレンドしやすいです。

アクセントは「強く」ではなく、「濃く」「深く」とイメージしたほうが良さそうです。

打面だけではなく裏側の皮も振動することを意識して、低く頼もしい音で演奏していきましょう!

四分音符は四分音符だけど…?

イントロ

合わせシンバルとの一体感が大切です。

同じフォルテですが、1小節目・3小節目・5小節目はハーモニーが大きく違います。

低音パートを歌いながら、バスドラムもハーモニーに参加するつもりで演奏してみると、よくブレンドします。

練習時にチューバの左側で一緒に演奏して、息の使い方やブレスを真似してみるのもオススメです。

アクセントは単に「強く」ではなく、「深く」「色が濃い」「密度が濃い」「ピンと張っている」など様々なイメージを使い分けていきいましょう!

1小節目と3小節目は全音符、5小節目は四分音符、7小節目と8小節目の1拍目は八分音符で書かれています。

あれ?これ四分音符で書いてもいいんじゃないの?

という箇所が時々出てきますが、全て理由があって書き分けられています。

どちらの表記でもたたくタイミングは同じですが、意識するだけで演奏が大きく変わってきます

。一か所一か所こだわっていきましょう!

打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

A~B

イントロと同じく、低音パートを歌えることが大切です。

誰かについていくのではなく、一打一打で音楽を前へ進めていくつもりで演奏してみてください。

音が変わる!?行進曲のバスドラム・大太鼓のコツは「叩く」よりも「心〇〇ッ〇ー〇」

音が変わる!?行進曲のバスドラム・大太鼓のコツは「叩く」よりも「心〇〇ッ〇ー〇」

バスドラムはスネアドラムと共にテンポキープの要(かなめ)になります。

メトロノームを裏打ちor2拍めでも鳴らして練習して、テンポキープ力を磨いていきましょう!

C・E

Cからは思い切りたたきたくなりますが、トロンボーンや低音楽器の音になじむまとまった音で演奏していきましょう。

アクセントの付いた音には「キレの良さ」「スピード感」が求められることがあります。

コツをつかむには色々な方法がありますが、音のスピード感は打面を手で押して空気穴から出てくる風を速くする練習がおススメです。↓

G

52小節目4拍目の音は、次のEs-durに転調するための重要なアウフタクトです。

(そのために、わざわざ3拍目の音符は八分音符+八分休符で書かれています)

ドアに手をかけてTrioに入る、そんな気分で打楽器パート&管楽器と一体感を持って一緒に次の調へ突入しましょう!

H

ウインドチャイム

曲中1度だけ出てくるウインドチャイム。

トリオの雰囲気に合わせてやわらかく鳴らしてみてください。

目からウロコ!表現の幅が劇的に広がるウインドチャイムのコツ3つ

目からウロコ!表現の幅が劇的に広がるウインドチャイムのコツ3つ

I

サスペンデッドシンバル

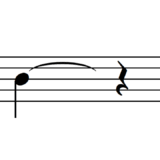

タイみたいな記号は音を止めなくてOKの記号ですが、なぜ二分音符や全音符で書かないのか。

理由の一つとして「あくまで音価は四分音符として叩いてほしい」が考えられます。

(音価=音の長さ)

二分音符で書かれていたら、2拍分積極的に伸ばす。鳴らす。

このタイみたいな記号で書かれて休符が続いている場合は、あくまで四分音符の音価として叩いて、響きだけを残します。

積極的に2拍めまで伸ばさず、自然に余韻が残っているイメージで書かれている場合が多いです。

大きなホールで演奏したときのような響きを感じながら、演奏してみるといいかもしれません。

この記号にもこだわっていこう!

J

brillante=華やかに

イントロと同様に、ハーモニーの移り変わりを意識しながら演奏していきましょう!

77~78小節の二分音符は半音で降りていく低音を意識しながら演奏してみてください。

(メロディは登っていき低音は降りていく、これはカッコイイ王道パターンです!)

K~

giocoso=楽しげに

低音楽器との一体感を感じつつ、シンバルを支えて盛り上げていきましょう!

四分音符は四分音符だけど…?

L~

このあたりからほぼ1小節ごとにハーモニーが動いています。ずっとリズムは同じですが、バスドラムもハーモニーの変化を感じながら演奏していきましょう!

95小節目などアクセントがついているとついつい打撃的な音になりがちですが、バスドラムでハーモニーに参加する感覚で一音一音演奏していきましょう!

アクセントは単純に「強く」たたくだけではなく、低音楽器と一緒に歌う感覚で、最後の音まで演奏していきましょう!

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

Perc.4 グロッケン・シロフォン

フルートやクラリネットと同じ動きをしていることが多いです。

打つスピードや弾き方を使い分けて、スタッカートやテヌート、スラーなどのアーティキュレーションを繊細に表現していきましょう!

打楽器は叩けば音が出ますが、1音1音の音の高さを歌うことが音楽的な演奏に繋がっていきます。

鍵盤打楽器も1音1音を歌うつもりで弾いていきましょう!

鍵盤打楽器で歌う…?

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

イントロ

グロッケン

全曲を通してトリルが何度か出てきます。

全速力でトリルをたたく…のではなく、管楽器がどんな速さでトリルしているか聞いてみて、速さを揃えていきましょう!

2本マレットの持ち方2種類を試してみよう!

A~B

フルートのスラーやアーティキュレーションを書き写しておきましょう!

スラーを書き写すことで、フレーズ内の細かい区切りやイントネーションが分かるようになります。

スラーで吹く時、管楽器は息を流しっぱなしにして指だけで音を変えています。

グロッケンで表現するにはどうしたら良いでしょう?ぜひ色々試してみてください。

グロッケンでスラー!?スタッカートって!?

18小節目、20小節目の音が濁って気になる場合は、2つ目の音をたたく時に1つ目の音を止めてください。(指の背を使って止めます)

F

1・2拍目のリズム「タッッタターター」は曲中何度も出てくるお決まりのパターンですね。

たとえば2拍目表迫の音はスタッカートが付いています。

グロッケンは音が伸びてしまう楽器ですが、ニュアンスを付けることは可能です。

管楽器の吹き方とそろえていきましょう!

E

シロフォン

アルトサックスやトランペット(高い音域!テンションも高い!)と同じ動きをしています。

明るく輪郭をつけるような役割で、一体感を持って演奏していきましょう!

I

グロッケン

67小節目のクレッシェンドは、ただの音の大小ではありません。

68小節目はメロディが頂点に達すると共にEs-durにない不安定なハーモニーが現れる瞬間で、音楽的に緊張感が高まります。

この小節、テナーサックスやユーフォニアムの裏メロも美しく跳躍しているので「エモい」瞬間とも言えますね!

ぜひ音楽的な高まりも感じながらクレッシェンドを付けてみてください。

J

brillante=華やかに

木管楽器やトランペットと一緒にハーモニーの移り変わりを感じながら演奏していきましょう!

K~

シロフォン

giocoso=楽しげに

アクセントは単に「強く」ではなく、「深く」「色が濃い」「密度が濃い」「ピンと張っている」など様々なイメージを使い分けていきいましょう!

楽器の高さは大丈夫?

楽器が高すぎる・低すぎる時の解決方法~高さが変われば演奏も変わる!【小中学生】

楽器が高すぎる・低すぎる時の解決方法~高さが変われば演奏も変わる!【小中学生】

L~

木管高音と一緒に動いています。。

管楽器のアーチィキュレーションを参考に、グロッケンも歌っていきましょう!

グロッケンで変化を付けるためにはどうするか!?

マレットの選択も含め、ぜひ色々試してみてください。

一緒に鍵盤でメロディを歌うような感覚で、最後の音まで演奏していきましょう!

終わりに

以上、2025年度吹奏楽コンクール課題曲IIIマーチ「メモリーズ・リフレイン」について打楽器演奏のポイントでした!

スコアを読み込むことで、

「どう演奏したらいいか?」

「この音にはどんな役割があるのか?」

知ることができます。

スコアや楽譜の読み解き方はこちらの記事を参考にしてみてください。

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

また、「打楽器の音が大きすぎる!」「管楽器と混ざらない!」問題については以下の記事を参考にしてみてください。

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

それでは、また!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら