足りないパートがある場合や人数が足りない場合についての対応方法がまとめられている全日本吹奏楽連盟の課題曲演奏の注意事項・Q&A・2025年度Q&Aも合わせてお読みください。

曲全体

シンプルながらも工夫の詰まった作品です。

打楽器の出番は多くないですが、場面の切り替わりや強調させたい部分などの重要なポイントに入れられています。

音程を出さない打楽器であっても、カデンツ(終止形)であったり調性が揺れる部分であったり全体のハーモニー(和声)がどのように変化しているか、繊細に感じ取りながら演奏する必要があります。

打楽器と管楽器が分離した演奏にならないように、打楽器も「息」を使って鳴らすイメージを持って演奏していきましょう!

また、この部分は打楽器らしさ20%、管楽器に溶け込んでる度80%など音や場面によって使い分けができると、より大きく表現の幅が広がると思います。

ティンパニ

他の楽器にくらべるとティンパニは出番が少ないですが、フレーズや場面の最初と最後を引き締める役割をもっています。

この曲に限らずですが、楽譜を見てみるとリハーサルマークの前後にティンパニが入っていることが多いです。

オーケストラではティンパニが「第2の指揮者」と言われるほど、強い支配力を持っています。特に重要なハーモニーの動き(作品解説にもある「カデンツ」など)にティンパニが入ることで、合奏全体が「シまる」んですね。

「山に登りました。」という文章を読み上げる時に、最後の「た」を高く強く発音してしまうと、「山に登りました?」に聞こえてしまいますよね。

打楽器は最後の「ました」とか「た」だけに入ることが多いです。

文脈に沿って発音するのとおなじように、音楽全体の流れを感じながら、堂々と演奏していきましょう!

イントロ

ホルンやユーフォニアム、低音パートの輪郭を縁取ったり強調するような役割を持っています。

18小節目はトランペット・トロンボーンの駆け上がりからバトンを受け取りましょう!

また、アクセントも「強く」だけではなく、「濃く」「深く」「広げる」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージもいいですね。

場面によって使い分けてみてください。

A

「A」に入った瞬間、なんだかスッキリしませんか?

この曲、冒頭から「A」までドミナント(B-durの場合はFの音、ティンパニもファの音しか出てきていません)に支配されています。

それが「A」に入って、やっとトニックに解決します。

(ティンパニも管楽器はシ♭、B-durの主音にたどりつきます)

・ドミナント=緊張(ドキドキワクワク、息を吸ってる)

・トニック=弛緩(リラックス、息を吐く)

といった感覚です。

ドミナントの時間が長ければ長いほど緊張感(ワクワク)は高まる仕組みになっています。

ぜひハーモニーの流れも感じながら演奏してみてください。

B

出ました!引き締め役!

わりと急な転調ですが、ティンパニが入ることでDes-durへの転調が確定するような印象です。

「自分が!確定させる!」そんな気分で他の楽器がやってきたクレッシェンドや高揚感を受け取って堂々と入っていきましょう!

E

こちらも引き締め役ですね!

67小節目で出てくるレの音は音楽の流れ上「意外な音」です。

1拍目の休符でためたエネルギーを放出するようにフォルテッシモで入りましょう!

ロール=「連打」ではなく、「音を伸ばす」ことも忘れずに!

楽器は違えどロールの基本は同じ!

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

H

室内楽(アンサンブル)的な響きの場面から切り替わる要所です。

97小節目で全員集合します。

このアクセントはフレーズの締めくくりであり、次の場面に行くための始まりであることを意識して演奏していきましょう!

I~

終わりであり始まりの点にティンパニが入っています。

直前で動いている楽器や次に始まる場面の雰囲気を意識して演奏していきましょう!

123小節目などの十六分音符は強弱がピアノでも粒が聞こえるよう気を配ってください。

冒頭と同じくドミナントが続いてから、やっと最後の小節でトニックに解決します。

ピアニッシモとはいえ、ドミナントの時間に蓄積されたドキドキ?ワクワク?ソワソワ?を開放するように演奏してみてください。

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!「ピアノ・弱音」でいい音を出すコツとは?

Perc.1 スネアドラム・タンバリン

スネアはテンポキープの役割を持ちながら、様々な役割を任されています。

時には低音楽器と一緒、時にはフルート・クラリネットと一緒に動いていたり。

ストロークの種類やスピードを使い分けて、管楽器に合わせてアーティキュレーションも繊細に表現していきましょう!

イントロ

アクセントは「強く」だけではなく、「濃く」「深く」「圧力(重さ)をかける」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージを持ってみてもいいですね。

場面場面に合った表現を考えていきましょう!

ロールしやすいスティックがある!?

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽・金管バンド・管弦楽】

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽・金管バンド・管弦楽】

A

1拍目はトゥッティ、2拍目からは一気に人数が減ります。

この部分、管楽器はメゾフォルテになっていますが、スネアはメゾピアノになっています。

(18~19小節は管楽器も打楽器もフォルテ)

あまり主張せず管楽器と「馴染ませる」部分と、打楽器らしく「目立つ」部分のメリハリをつけていきましょう!

フレーズのたたき終わりにアクセントがついていますが、ただ強くするのではなく、管楽器の吹き方を参考にしてみてください。

(管楽器にはスタッカートがついています)

ところで、「A」に入った瞬間なんだかスッキリしませんか?

この曲、冒頭から「A」までドミナント(B-durの場合はFの音、ティンパニもファの音しか出てきていません)に支配されています。

それが「A」に入って、やっとトニックに解決します。

(ティンパニも管楽器はシ♭、B-durの主音にたどりつきます)

・ドミナント=緊張(ドキドキワクワク、息を吸ってる)

・トニック=弛緩(リラックス、息を吐く)

といった感覚です。

ドミナントの時間が長ければ長いほど緊張感(ワクワク)は高まる仕組みになっています。

ぜひハーモニーの流れも感じながら演奏してみてください。

B

スネアは音程を変えられませんが、メロディを歌うようにたたいてみると、一体感が生まれ軽快なリズムになります。

クレッシェンドは単純に「大きくしていく!」だけではなく、「広げていく」「深くしていく」「ふくらませていく」などのイメージを使い分けてみてください。

42小節目で新しい世界へ突入します。(Des-durへの転調)

41小節目3拍目のロールはドアを押し開けるような、重要なポイントです。

調が動いていくワクワクを感じながら盛り上げていきましょう!

D

管楽器の吹き方を参考にしながら軽やかに、粒が聞こえるように演奏しましょう。

いつもの持ち方で親指とそれ以外の指を使ってドアノブをガチャガチャする感じで叩く方法でも、裏返したタンバリンをももにのせて両手で叩く方法でもできます。

コントロール抜群になる!タンバリンの持ち方・構え方のコツ【写真で解説】

コントロール抜群になる!タンバリンの持ち方・構え方のコツ【写真で解説】

【コツをつかめば簡単】タンバリンの鋭い音・キレのある音はどう出す?

【コツをつかめば簡単】タンバリンの鋭い音・キレのある音はどう出す?

H

97小節目で全員集合します。

この1拍目はフレーズの締めくくりであり、1拍め裏の装飾音符は新しいフレーズの始まりを強調しています。

(そのために、97小節目の1拍目は八分音符が分けて書かれています)

J

Jの頭は音楽の流れとして「⁉」と緊張感がはしるポイントです。

クレッシェンドした先の場面も考えつつ演奏してみてください。

M

管楽器と一緒にスネアもメロディに参加するつもりで演奏していきましょう!

冒頭と同じくドミナントが続いてから、やっと最後の小節でトニックに解決します。

ピアニッシモとはいえ、ドミナントの時間に蓄積されたドキドキ?ワクワク?ソワソワ?を開放するように演奏してみてください。

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

Perc.2 シンバル・バスドラム・トライアングル

他の楽器にくらべると出番は少ないですが、フレーズや場面の最初や最後を引き締める役割をもっています。

特に重要なポイントでシンバルやバスドラムが入ることで、合奏全体が「シまる」んですね。

役割を理解した上で音を出すと、グッと説得力のある演奏になります!

イントロ

14小節目から始まる十六分音符のエネルギーをもらってフォルテの1発を鳴らしていきましょう!

アクセントは「強く」だけではなく、「濃く」「深く」「圧力(重さ)をかける」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージを持ってみてもいいですね。

場面場面に合った表現を考えていきましょう!

A 合わせシンバル

「A」に入った瞬間、なんだかスッキリしませんか?

この曲、冒頭から「A」までドミナント(B-durの場合はFの音、ティンパニもファの音しか出てきていません)に支配されています。

それが「A」に入って、やっとトニックに解決します。

(ティンパニも管楽器はシ♭、B-durの主音にたどりつきます)

・ドミナント=緊張(ドキドキワクワク、息を吸ってる)

・トニック=弛緩(リラックス、息を吐く)

といった感覚です。

ドミナントの時間が長ければ長いほど緊張感(ワクワク)は高まる仕組みになっています。

ぜひハーモニーの流れも感じながら演奏してみてください。

あれ?これ四分音符で書いてもいいんじゃないの?

という箇所が時々出てきますが、全て理由があって書き分けられています。

どちらの表記でもたたくタイミングは同じですが、意識するだけで演奏が大きく変わってきます。

一か所一か所こだわっていきましょう!

打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

B バスドラム

低音パートと意気投合しましょう!

また、バスドラムは低音楽器のなかでも最低音を担当するつもりで、バンド全体を支えていきましょう。

35小節目1拍目はB-durには無い音が出てきて、音楽の流れとしては「おや⁉」となる場面です。

ぜひハーモニーの移り変わりも感じながら演奏してみてください。

42小節目でDes-durに解決しています。

同じタイミングでティンパニも入っているので、「ハイ!Des-dur確定!」そんな気分で、堂々と入っていきましょう!

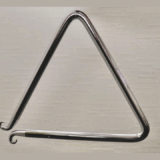

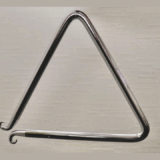

D トライアングル

木管楽器の軽やかな動きにきらめきを付けるようなトライアングル。

二分音符ですがアメンボのようにスイーッと勢いがあると音楽に合いそうです。

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

H バスドラム

室内楽(アンサンブル)的な響きの場面から切り替わる要所です。

97小節目で全員集合します。

管楽器やティンパニ、スネアのクレッシェンドを受け取って入りましょう!

このアクセントはフレーズの締めくくりであり、次の場面に行くための始まりであることを意識して演奏していきましょう!

J 合わせシンバル

ピアニッシモのソロ…緊張しますね…!

冒頭と同じくドミナントが続いてから、やっと最後の小節でトニックに解決します。

ピアニッシモとはいえ、ドミナントの時間に蓄積されたドキドキ?ワクワク?ソワソワ?を一気に開放するように演奏してみてください。(量は小さくてエネルギーはある)

下記の記事も参考にしてみて下さい。

合わせシンバル、いい音を出すには?

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

合わせシンバル(クラッシュシンバル)をイイ音で鳴らすための基本3つ

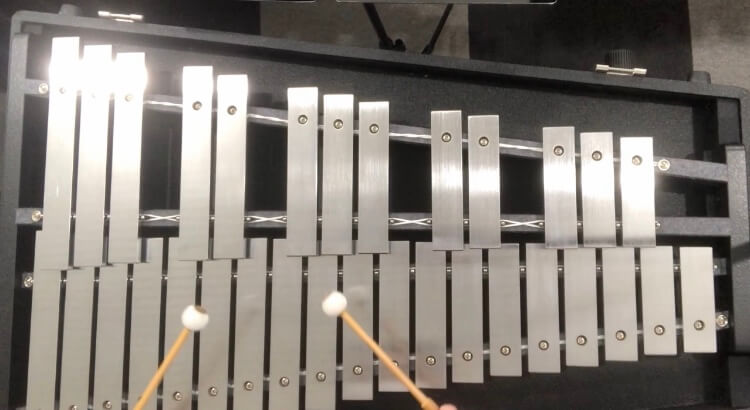

Perc.3 シロフォン・グロッケン

フルートやクラリネットと同じ動きをしていることが多いです。

打つスピードや弾き方を使い分けて、スタッカートやテヌート、スラーなどのアーティキュレーションを繊細に表現していきましょう!

打楽器は叩けば音が出ますが、1音1音の音の高さを歌うことが音楽的な演奏に繋がっていきます。

鍵盤打楽器も1音1音を歌うつもりで弾いていきましょう!

イントロ

木管楽器、スネアと一緒に動いています。

管楽器と馴染む音色で演奏していきましょう!

2本マレットの持ち方2種類を試してみよう!

A

、「A」に入った瞬間なんだかスッキリしませんか?

この曲、冒頭から「A」までドミナント(B-durの場合はFの音、ティンパニもファの音しか出てきていません)に支配されています。

それが「A」に入って、やっとトニックい解決します。

(ティンパニも管楽器はシ♭、B-durの主音にたどりつきます)

・ドミナント=緊張(ドキドキワクワク、息を吸ってる)

・トニック=弛緩(リラックス、息を吐く)

といった感覚です。

ドミナントの時間が長ければ長いほど緊張感(ワクワク)は高まる仕組みになっています。

ぜひハーモニーの流れも感じながら演奏してみてください。

B

42小節目で新しい世界へ突入します。(Des-durへの転調)

調が動いていくワクワクを感じながら盛り上げていきましょう!

楽器の高さは大丈夫?

楽器が高すぎる・低すぎる時の解決方法~高さが変われば演奏も変わる!【小中学生】

楽器が高すぎる・低すぎる時の解決方法~高さが変われば演奏も変わる!【小中学生】

D~

通常でもスラーでも打楽器は一打一打たたくことになりますが、管楽器のように「区切らず一息で吹く」イメージを持ってスラーを表現していきましょう!

グロッケンでスラー!?スタッカートって!?

I

フルート・Eクラリネットと一緒に動いています。

管楽器のスラーを書き写して、同じフレーズ感を持って演奏していきましょう!

鍵盤打楽器で歌う…?

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

M

冒頭と同じくドミナントが続いてから、やっと最後の小節でトニックに解決します。

ピアニッシモとはいえ、ドミナントの時間に蓄積されたドキドキ?ワクワク?ソワソワ?を一気に開放するように演奏してみてください。(量は小さくてエネルギーはある感じで)

終わりに

以上、2025年度課題曲2「ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)」打楽器演奏のポイントでした!

スコアを読み込むことで、

「どう演奏したらいいか?」

「この音にはどんな役割があるのか?」

知ることができます。

スコアや楽譜の読み解き方はこちらの記事を参考にしてみてください。

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

また、「打楽器の音が大きすぎる!」「管楽器と混ざらない!」問題については以下の記事を参考にしてみてください。

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

それでは、また!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、

でも甘やかしても成長しない…」

そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら