足りないパートがある場合や人数が足りない場合の対応方法がまとめられている全日本吹奏楽連盟の課題曲演奏の注意事項・Q&A・2025年度Q&Aも合わせてお読みください。

曲全体

シンプルに書かれていますが、場面ごとの雰囲気を最大限引き立たせるように演奏していきたいですね!

また、打楽器と管楽器が分離した演奏にならないように、打楽器も「息」を使って鳴らすイメージを持って演奏していきましょう!

また、この部分は打楽器らしさ20%、管楽器に溶け込んでる度80%、など音や場面によって使い分けができるとより表現の幅が広がると思います。

ティンパニ

オーケストラではティンパニが「第2の指揮者」と言われるほど、強い支配力を持っています。

低音楽器を強化したり、引き締め役としての自覚を持って、堂々と演奏していきましょう!

B

14・16小節目の動きはティンパニのみです。

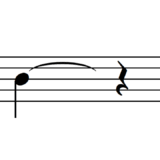

休符になっていますが15小節目・17小節目の1拍目へ受け渡すように演奏すると説得力のある演奏になります。(アウフタクトのようなイメージ)

フォルテピアノ+クレッシェンドは十六分音符や6連符にして、強弱の幅や左右の粒を確認してみてください。

フォルテピアノ+クレッシェンド、カッコよく聴かせるコツ3つ

フォルテピアノ+クレッシェンド、カッコよく聴かせるコツ3つ C

「旅立ち」の場面ですね。

低音楽器と一体感を持って演奏していきましょう!

音符の方が大事に見えて、実は休符の取り方でリズムの質が変わってきます。

マフリング(音を止める動作)もテンポに合わせてリズミカルにやっていきましょう!

ノリが悪い原因は「休符」にあった!?~休符も歌ってリズミカルに!

ノリが悪い原因は「休符」にあった!?~休符も歌ってリズミカルに! 打楽器の八分音符+八分休符と四分音符は同じなのか?

打楽器の音は「点?」リズミカルな演奏になる音価の考え方

打楽器の音は「点?」リズミカルな演奏になる音価の考え方 D

でました!リハーサルマーク前後の引き締め役!

「E」からの雰囲気を意識してクレッシェンドしていきましょう!

F

バスクラやユーフォニアムと同じ動きで、サックスやトランペットのメロディの頂点とも合っています。

(その直後、4拍目にはピッコロ・エスクラも駆け上がります)

メロディを支えるイメージで、華やかに盛り上げていきましょう!

ロール=「連打」ではなく、「音を伸ばす」ことも忘れずに!

楽器は違えどロールの基本は同じ!

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

H

管楽器の響きを増幅させるように、なじませていきましょう!

デクレッシェンドは早くに小さくしてしまいがちなので、また十六分音符などに分解して確認してみましょう!

トゥッティのメゾピアノ、音を止める瞬間、余韻もお楽しみあれ!

Perc.1 スネアドラム・トライアングル

スネアはテンポキープの役割を持ちながら、様々な役割を任されています。

アクセントは「強く」だけではなく、「濃く」「深く」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージを持って演奏していきましょう!

C

管楽器と「馴染ませる」部分と、打楽器らしく「目立つ」部分のメリハリをつけていきましょう!

3・4拍目に出てくる「タカタカタッ!」打楽器らしく鋭く聴かせたいですね!

逆の手順も練習して、左右の粒と強弱の幅を確認していきましょう!

また、この4拍目を次の小節頭へのアウフタクトのように演奏すると、流れがスムーズになります。

E

4小節ひとまとまりのフレーズになっています。

メロディや低音楽器のクレッシェンド・デクレッシェンドと一体感を持ちながら、バンド全体を引き締めるようにリズムを刻んでいきましょう!

アクセントは単に「強く」だけではなく、「濃く」「深く」などとも考えることができます。

自分が普段の会話で話すときに軽くアクセントをつけるようなイメージを持って演奏していきましょう!

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

打楽器についてもっと知りたい!チューニング&メンテナンス本おすすめ3冊

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽部のための】

失敗しないスティックの選び方と種類・特徴【吹奏楽部のための】

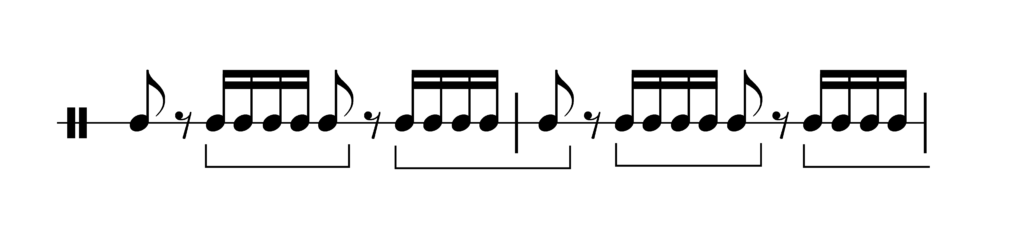

F

それまで2小節1単位だったリズムパターンが縮小されて2拍ごとになっています。

「E」では1小節に1回だった十六分音符が1小節に2回出てくることで圧縮され、テンションが上がるように作られています。

デクレッシェンドで弱くなりすぎないように、テンションを保ったまま71小節目の頂点まで盛り上げていきましょう!

2拍目・4拍目から始まるようにグルーピングして(まとめて)演奏すると推進力が出ます。

存在感のあるピアノとは?

小さく叩くのが苦手!打楽器の「ピアノ」でいい音を出すコツとは?

小さく叩くのが苦手!打楽器の「ピアノ」でいい音を出すコツとは?

H

響かせるように、繊細な雰囲気で演奏したいですね。

デクレッシェンドは早くに小さくしてしまいがちなので、また十六分音符などに分解して確認してみましょう!

トゥッティのメゾピアノ、音を止める瞬間、余韻もお楽しみあれ!

トライアングルのロールは以下記事を参考にしてみてください。

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

Perc.2 サスペンデッドシンバル

シンバルは音楽を華やかに盛り上げる役割をもっています。

他の言葉を使えば、シンバルが入るとゴージャスな、リッチな雰囲気になるんですね。

盛り上がる場面や特別な瞬間にしか入っていないので、シンバルの出番は少なめになっています。

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)のコツと練習方法・ロール編【動画あり】

B

旅立ちに向けて高揚感が高まっていく(ワクワクしていく)場面ですね。

メロディをよく聴きながら、14・16小節目の1拍目はハッキリ打ち直しましょう!

1拍目サッシン!2拍目バスドラム!と2つの楽器のコンビネーション、関連性が大切です。

バスドラムと一体感を持ちながらしていきましょう!

17小節目1拍目は全員休符です。

休符で溜めたエネルギーを放出していく感じで、管楽器のハーモニーに参加するつもりで演奏していきましょう!

アクセントは単に「強く」ではなく、「深く」「色が濃い」「密度が濃い」「ピンと張っている」など様々なイメージを使い分けていきいましょう!

18小節目のフォルテピアノ+クレッシェンドは、1発しっかり叩いてからマレットでシンバルを軽くおさえこむようにして振動を減らし、3・4拍目でロールし始めると良さそうです。

シンバルなど金属系の楽器は、一度叩いて振動している状態で次の音を叩くと、どんどん音量が増幅していきます。大きくなりすぎないように振動を軽く止めたりコントロールしながら演奏してみてください。

F

ここも3拍目バスドラム!4拍目サッシン!と2つの楽器のコンビネーション、関連性が大切です。

71小節目からは先ほどと同じく4拍目をフォルテで叩いてからマレットでシンバルを軽くおさえこむようにして振動を減らし、72小節目2・3拍目でロールし始めると良さそうです。

使っている楽器やマレットにより差があるので、止め具合やロールをはじめるタイミングなどは使っている楽器でのベストを探してみてください。

G

金管楽器と張り合うテンションとエネルギーがほしい場面です。

片手てたたく?

両手でたたく?

どのあたりをたたく?

下記記事を参考に、ぜひ使っているサスペンデッドシンバルでいろいろ試して、ピッタリな音色を探してみてください。

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】

サスペンドシンバル(S.Cym.サッシン)の音色の変え方【動画つき】 H

87小節目から管楽器に溶け込ませるように、ハーモニーに参加する感覚で演奏していきましょう!

88小節目からは音量を一定にキープする必要があるので、少し叩く回数をゆるめると良さそうです。

最後2小節間も管楽器の響きを増幅させるように、なじませていきましょう!

デクレッシェンドのロールは、マレットで軽くシンバルを抑え込むようにして振動を減らしていきます。

トゥッティのメゾピアノ、音を止める瞬間、余韻もお楽しみあれ!

Perc.3 バスドラム・トライアングル

地味な楽器とあなどることなかれ。

バンドの最低音を担当するバスドラム!

打面だけではなく裏側の皮も振動することを意識して、低く頼もしい音で演奏していきましょう!

知らなきゃ損!?行進曲のバスドラム・大太鼓は「叩く」よりも「心〇〇ッ〇ー〇」

知らなきゃ損!?行進曲のバスドラム・大太鼓は「叩く」よりも「心〇〇ッ〇ー〇」 B

旅立ちに向けて高揚感が高まっていく(ワクワクしていく)場面ですね。

14・16小節目のメロディは1拍目から2拍目へ跳躍(低い音から高い音へ飛んでいる)しています。

跳び箱のようなイメージで1拍目で踏み切り、2拍目で飛び上がるようなイメージで演奏していくと良さそうです。

(ちょうど木管楽器も駆け上がるように動いています)

サスペンデッドシンバルと一体感を持ちながらしていきましょう!

17小節目1拍目は全員休符です。

休符で溜めたエネルギーを放出していく感じで、管楽器のハーモニーに参加するつもりで演奏していきましょう!

アクセントは単に「強く」ではなく、「深く」「色が濃い」「密度が濃い」「ピンと張っている」など様々なイメージを使い分けていきいましょう!

フォルテピアノ+クレッシェンドは、1発しっかり叩いて少し待ってから静かにロールし始めるとバランスよく聞こえます。

十六分音符などに分解して強弱や粒の確認をしていきましょう!

C

3拍目のスネアのクレッシェンドをもらって演奏していきましょう!

この記号にもこだわっていこう!

D

トライアングルが出てくるのはこの場面だけ!

トライアングルの音で一気に雰囲気を変えていきましょう!

(ユーフォニアムが同じ動きをしています)

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

トライアングルの音色を変えるには?シンプルな2種類を写真と動画で紹介

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

「三角の中に指揮者」は間違い!?トライアングルの持ち方・構え方

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

今すぐ音が良くなる!トライアングルのバチ選びと吊るし方3種類

F

ここも3拍目バスドラム!4拍目サッシン!と2つの楽器のコンビネーション、関連性が大切です。

H

最後2小節間も管楽器の響きを増幅させるように、なじませていきましょう!

トゥッティのメゾピアノ、音を止める瞬間、余韻もお楽しみあれ!

Perc.4 ビブラフォン・グロッケン

出番は少ないものの独自のパートを演奏していたり、「ここぞ!」のタイミングで入っていたり重要な役割を持っています。

打楽器は叩けば音が出ますが、1音1音の音の高さを歌うことが音楽的な演奏に繋がっていきます。

鍵盤打楽器も1音1音を歌うつもりで弾いていきましょう!

鍵盤打楽器で歌う…?

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

「グロッケン、もっと歌うように弾いて!」鍵盤打楽器で歌う5つのヒント

初めて買うマレット!失敗しない選び方、予算、おすすめは?【マリンバ・ビブラフォン編】

初めて買うマレット!失敗しない選び方、予算、おすすめは?【マリンバ・ビブラフォン編】

イントロ~A

バンド全体がメゾピアノで演奏していますが、ビブラフォンのパートも客席に聞こえるよう、マレットや腕の重さをかけてたっぷりじっくり鳴らしていきましょう!

ビブラフォンのマレット選びに迷ったら!プロも使うプレイウッドM-3002、おすすめです!

2本マレットの持ち方2種類を試してみよう!

C~E

フルートのスラーやアーティキュレーションを書き写しておきましょう!

スラーを書き写すことで、フレーズ内の細かい区切りやイントネーションが分かるようになります。

スラーで吹く時、管楽器は息を流しっぱなしにして指だけで音を変えています。

42小節目だけはスタッカートです。

物理的に音を短くする必要はないですが、意識するだけでも演奏が大きく変わってきます。ぜひ色々試してみてください。

グロッケンでスラー!?スタッカートって!?

H

フルートやクラリネットと一緒に動いています。

管楽器をキラリと輝かせる、響かせるように繊細な雰囲気で演奏したいですね。

音を止める瞬間、余韻もお楽しみあれ!

終わりに

以上、2025年度吹奏楽コンクール課題曲IV「ラプソディ~エクリプス」について打楽器演奏のポイントでした!

スコアを読み込むことで、

「どう演奏したらいいか?」

「この音にはどんな役割があるのか?」

知ることができます。

スコアや楽譜の読み解き方はこちらの記事を参考にしてみてください。

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

役割が分かれば単純な伴奏も最高に楽しい!~ショーに例えて分かりやすく解説

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

打楽器の出番少ない!つまらない!いやスコアを読めば面白くなる!

また、「打楽器の音が大きすぎる!」「管楽器と混ざらない!」問題については以下の記事を参考にしてみてください。

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

打楽器うるさい問題、弱くたたくだけでは解決しない!?~管楽器とブレンドする方法

それでは、また!

部活指導やレッスンで活用できる

”褒めない・怒らない”イマドキ生徒への指導法~オンラインで開講中!

「厳しく言ったらやる気をなくしてしまう、でも甘やかしても成長しない…」そんなお悩みを解決するワークショップです♪

詳細・参加申込はこちら